|

浦躍武,劉堅

(華南理工大學生物科學與工程學院,廣東廣州510006)

摘要:研究了木薯渣的酸化特性和不同接種率(60%、70%、80%)對厭氧發酵產沼氣的影響。試驗結果表明,木薯渣極易酸化,但厭氧發酵甲烷化是可行的,在試驗采用的接種率中,70%的接種率能調控發酵系統的pH、VFA濃度在正常范圍,產氣能順利啟動和進行,產氣率和最高甲烷含量分別為249.35ml/gVS和48.16%,優于其他兩組,為木薯渣厭氧發酵產沼氣的深化研究和應用提供了參考依據。

在我國廣西、福建等地木薯是一種重要的提取淀粉的原料,木薯渣則是木薯淀粉廠提取淀粉后的殘渣,這種副產物每年達到數十萬噸,而木薯渣在貯放過程中會發生酸化(pH值3.5~4.0),產生的腐敗氣味污染廠區及周邊大氣環境,因此木薯渣的處理和應用成了木薯淀粉廠亟需解決的問題。

雖然目前木薯渣有用于制作飼料、培養真菌以及發酵酒精和檸檬酸等方面,但是在工業上實際應用很少。近幾年,對于利用城市垃圾、農業蔬菜廢棄物等通過厭氧發酵制取清潔能源—沼氣的研究已成為熱點[1-2],木薯渣的高有機物含量、高含水率的特點適宜采用厭氧生物發酵處理。

鑒于木薯淀粉渣有機物主要為碳水化合物,包括淀粉(66%)、纖維素(21%)、半纖維素(7%),蛋白質含量低(4%),其中淀粉含量很高且易被厭氧菌利用降解,屬于高水解系數物質[3]。因此,該試驗欲先進行木薯渣酸化試驗了解木薯淀粉渣的酸化特性,根據酸化特性進一步摸索接種率對木薯渣厭氧發酵過程中的pH值、VFA濃度、產氣量及甲烷含量的影響,以期選出適宜的接種濃度使木薯淀粉渣厭氧發酵甲烷化順利啟動和進行,達到產氣快,產氣量多和甲烷含量高的效果,為木薯渣厭氧發酵的進一步研究和資源化利用提供一定的理論基礎。

1材料與方法

1.1試驗原料 試驗所用材料是來自廣西壯族自治區某市某木薯淀粉廠的木薯淀粉殘渣,取回后裝袋,于冰箱4℃冷藏備用,取樣測定原料理化性質為:含水量85.72%,VS98.05%TS,淀粉含量657.4mg/g,總纖維素284.4mg/g,總N6.7mg/g,C/N68.78,pH值3.80。

1.2接種污泥 接種污泥取自華南理工大學生物科學與工程學院處理木薯酒精廢水的UASB反應器中的厭氧消化污泥。經測定TS為11.62%,VS為79.62%,pH值為7.04。

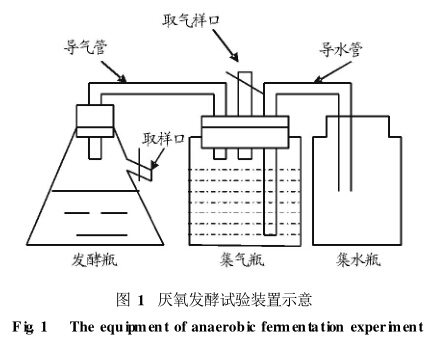

1.3試驗裝置與工藝流程 試驗裝置是該實驗室自行設計的小型厭氧發酵裝置,試驗裝置見圖1,采用500ml抽濾瓶作為厭氧發酵瓶,瓶口配橡膠塞密封,在膠塞上打出輸氣孔,瓶側身支口作為取樣口,集氣瓶和集水瓶均為1L的廣口瓶,集氣瓶配上膠塞,膠塞上打出進氣孔、取氣孔和導水孔,各瓶之間用玻璃導管和硅膠管連接,并用凡士林密封。

工藝流程為:經調節的發酵原料和接種污泥加入到發酵瓶密封,置于調節好溫度的搖床內。發酵原料在密封的發酵瓶中進行厭氧發酵,發酵過程中產生的氣體經導氣管導入到裝滿飽和食鹽水的密封集氣瓶中,每日定時測量集水瓶中的食鹽水體積得日產氣量。從發酵瓶側身支口取發酵液進行參數測定,采用注射器從取氣孔抽取氣體樣品進行氣體成分分析,每次取完氣體樣品后,將集氣瓶再次注滿飽和食鹽水,防止各研究時間段的氣體混合。

1.4試驗設計 該試驗污泥接種率均采用固體干重比:污泥干重TS/(污泥干重TS+原料干重TS)。酸化試驗:污泥和原料以接種率20%混合,用尿素調節C/N比至28,以8%的總固體含量于(35±1)℃條件下恒溫發酵,總試驗時間為32d,每2d測定系統VFA濃度和pH值變化。接種率影響試驗:試驗采用1次進料發酵方式進行,設接種率為60%、70%、80%3個試驗組,每組3次重復,由于該試驗污泥經處理不再產氣,因此不設置空白對比組。用尿素調節每組C/N比至28,NaHCO3調節每組初始pH值至7左右,發酵溫度設為(35±1)℃,發酵液總固體含量為8%,試驗時間共持續24d,每天啟動搖床2次,每次1h,轉速為80r/min,每天取氣樣,每2天取1次液樣,進行參數測定。

1.5測定項目與方法 pH值測定:PHS-3C型pH計精確測定;揮發性脂肪酸(VFA)濃度測定:分光光度法[4];日產氣量測定:排飽和食鹽水法[4],氣體甲烷含量測定:NaOH堿液吸收法[4]。

2結果與分析

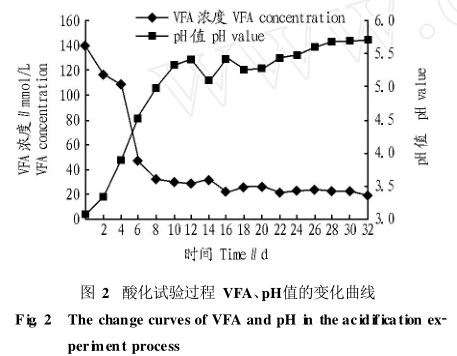

2.1酸化試驗過程中VFA濃度和pH值的變化 酸化階段是發酵過程中非常重要的一步,對整個厭氧處理系統的高效穩定運行至關重要。若是投料量太大,有機負荷過高,或是物料有機質含量過高,必將使酸化階段加快,促使有機酸大量積聚,pH值急劇下降。pH值過低,將直接影響到產甲烷菌的生長,導致產甲烷階段無法進行[5]。該試驗經過32d的厭氧酸性發酵,由圖2看出,原料初始VFA濃度低只有3.183mmol/L。發酵開始至第12天,VFA濃度迅速上升達到127.83mmol/L,此后VFA緩慢上升,最終達到144.5mmol/L。發酵液pH值變化與VFA濃度變化呈現一定的負相關性,前12天隨著VFA的急劇積累,pH值迅速下降至3.53,此后呈緩慢下降趨勢,最終pH值保持在3.36。

試驗結果顯示,木薯渣極易酸化,在8%的固體含量條件酸化歷程中,酸化初期pH值劇降,而后期亦未出現回升,這是由于木薯渣的主要成分是具有高水解系數的淀粉,易于被產酸菌迅速利用轉化為酸,使pH值劇降,同時由于系統氮含量低,堿度低,對VFA的緩沖能力很弱,致使pH值無法回升。在酸化過程中,產氣一直未啟動,說明甲烷菌受到強烈抑制,看出原料酸化初期pH值迅速下降是抑制系統進一步甲烷化的主要原因。酸化試驗結果為下面的接種率影響試驗提供了科學參考,應較大地提高厭氧生物接種率來使厭氧發酵產甲烷進程順利啟動。

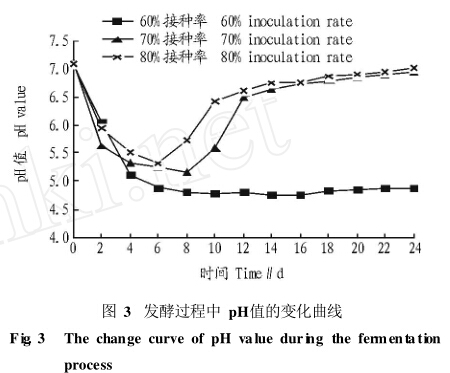

2.2不同接種率試驗組發酵過程中pH值及VFA濃度的變化 由圖3可看出,雖然在發酵初始經C/N和pH值調節,各體系初始pH值均在7左右,但隨著發酵進行,出現了不同變化走勢,接種率為60%的試驗組,pH值在短時間內劇降,pH值第8天降至4.56,并基本維持在這一水平。同時觀察到接種率為60%試驗組初期酸化達最低值的時間比酸化試驗組更快,但最低pH值沒有酸化試驗組低。這可能是因為接種量的加大,使發酵原料更快地被利用,VFA積累加快,pH值下降速度加快,而接種率高使發酵體系的堿度提高,對揮發性酸有一定的緩沖能力,加之接種率高使得發酵原料相對減少,因而pH值未到酸化試驗的最低值。但是60%的接種濃度仍不能調控系統的pH值的變化,一直處于嚴重的酸化狀態,發酵料液成灰黃色,發出濃烈的酸臭味,甲烷化一直沒有開始。接種率為70%的試驗組發酵前8天,pH值一直下降,第8天降至最低值5.15,然后開始回升并最終穩定在6.9左右。接種率為80%的試驗組pH值變化趨勢與接種率為70%的相似,其pH值回升時間早于接種率70%的試驗組,最終穩定在7左右,其發酵過程中pH值是4個試驗組中最高的。由此看出,接種率達到70%及以上,發酵系統的pH變化可以得到理想的調控。

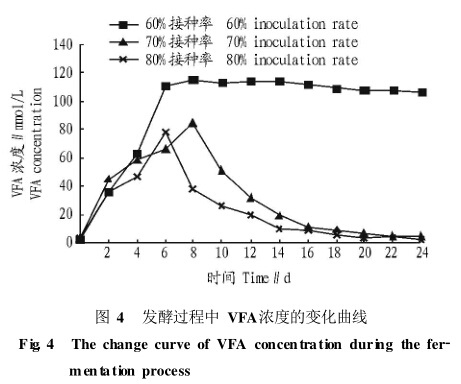

由圖4可看出,4個試驗組的進料VFA濃度差異不大且都較低,進料后,有機物開始水解,水溶性的小分子有機物含量增多,產酸菌迅速繁殖生長,發酵產酸旺盛,因此,發酵初期,VFA濃度均快速上升,接種率為60%的試驗組初期累積的VFA濃度為114mmol/L,而70%、80%初期累積的VFA濃度均低于此濃度,分別為84和78mmol/L,此后,接種率為70%、80%試驗組的VFA濃度開始較快下降,而60%的試驗組仍維持在原濃度,在后期少有下降,第24天VFA濃度仍高達106mmol/L,一直處在嚴重酸化狀態,抑制了產氣。接種率為70%、80%的VFA濃度變化特點說明了反應過程中多種厭氧菌能相互協同發展,代謝產物不易積累,使整個反應過程中的菌群代謝活性都能充分發揮出來[6]。

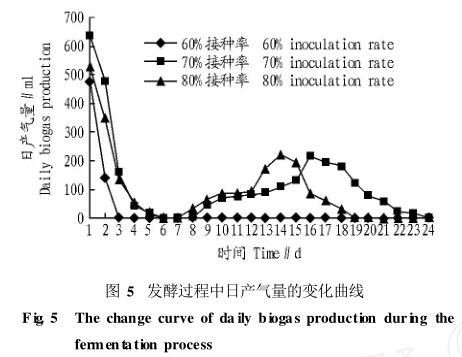

2.3不同接種率試驗組發酵過程中的產氣及甲烷含量變化情況 由圖5可知,3個試驗組在前幾天均有不同程度的產氣,這是因為所用污泥含有大量水解菌、產酸菌和產甲烷菌,而中溫有利于各種厭氧微生物的生長發育,因此發酵開始后一段時間即開始產氣。但接種率為60%的試驗組在發酵前2天產氣后一直未再產氣,產氣過程失敗,這可能是由于接種率不夠無法調控反應體系的pH值及VFA,導致過高的VFA濃度使產甲烷菌中毒所致。

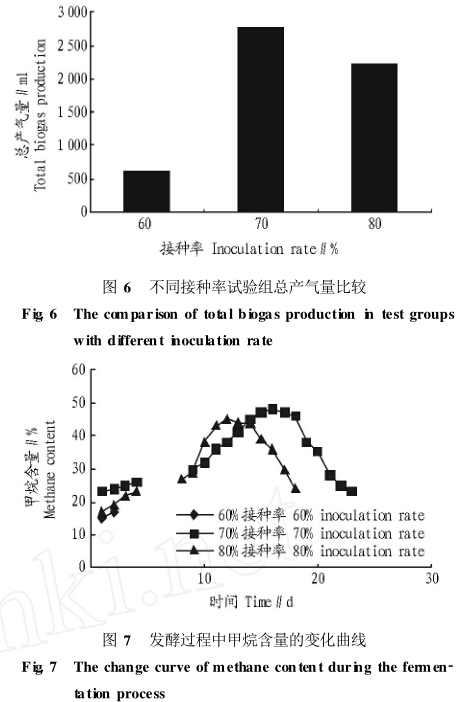

接種率為70%、80%的試驗組在各自pH值回升3d左右后開始再次產氣,兩組的產氣速率變化大致相似,呈先逐步上升后下降趨勢。接種率為80%的試驗組產氣高峰到來時間早于接種率為70%的試驗組,但持續產氣時間沒有接種率為70%的試驗組長,為11d,產氣率為242.16ml/gVS,而接種率為70%的持續產氣時間達到15d,產氣率為249.35ml/gVS。從圖6可以看出,接種率為70%的試驗組的產氣情況優于其他兩組,發酵全過程,3組的總產氣量分別為264、2781和2201ml。由圖7可知,各組發酵初期產氣中甲烷含量都較低,在15~26,這是因為發酵開始時,厭氧菌利用發酵液里易利用的有機質進行快速的生長繁殖,致使代謝產生的CO2遠高于CH4。接種率為70%、80%的試驗組進入正常產氣階段后,初期,VFA濃度快速下降使產甲烷菌的活性增強,且產甲烷菌的數量隨VFA的消耗而大大增加[7],產氣中甲烷含量迅速上升,并且穩定的最高甲烷含量產氣維持了4~5d,此后,甲烷含量開始下降,這可能是由于到發酵后期有機物已被大量降解使產甲烷菌營養不足而活性降低和死亡所致[8]。接種率為70%、80%的試驗組的最高產甲烷含量分別為48.16%和44.24%。根據《污水、污泥處理》中分析,碳水化合物分解后的理論產甲烷含量為50%左右,木薯渣屬于高碳水化合物、低蛋白質原料,該試驗所得其最高產甲烷含量與理論產甲烷含量相符,同時與相似的廢棄物厭氧發酵產氣的研究結果相似,劉榮厚等在蔬菜廢棄物厭氧發酵試驗中最高甲烷含量為42.814%[9]。對3個試驗組的產氣量、產氣率和甲烷含量進行比較分析,接種率為70%的試驗的結果最優,接種率增大到80%并沒有再提升發酵產氣效果,反而略低于接種率為70%的試驗組,因此,70%的接種率更加符合木薯渣發酵產氣量多,產甲烷含量高的要求。

3結論

木薯渣極易酸化,發酵初期pH迅速下降對厭氧發酵甲烷化不利;木薯渣厭氧發酵產甲烷是可行的,接種率是影響啟動木薯渣厭氧發酵甲烷化的主要因素,通過提高接種率可以實現對發酵系統的pH值和VFA變化的理想調控。在70%接種率條件下,木薯渣的厭氧發酵甲烷化可以順利啟動,產氣率和最高甲烷含量分別達到249.35ml/gVS和48.16%,再提高接種率對發酵體系的產氣效果影響不大,在對發酵體系不做其他調試(如調節pH值等)的情況下,70%的接種率能保證木薯淀粉殘渣厭氧發酵產甲烷的順利啟動和進行。

參考文獻

[1]李俊濤,錢小青,趙由才.泔腳的厭氧消化處理可行性研究[J].上海環境科學,2003,22(9):646-648.

[2]黃鼎曦,陸文靜,王洪濤.農業蔬菜廢物處理方法研究進展和探討[J].環境污染治理技術與設備,2002,3(11):38-42.

[3]王國立,陳金樸.天津東郊污水處理廠污泥厭氧消化理論產沼氣量的研究[C].中國土木工程學會水工業分會排水委員會第四屆第一次年會論文集,2001.

[4]賀延齡.廢水的厭氧生物處理[M].北京:中國輕工業出版社,1998:503-537.

[5]李艷賓.常溫厭氧消化技術處理柑橘皮渣的工藝研究[D].重慶:西南大學微生物學系,2007.

[6]GERSBERGRM,ELKNSB V,GOLDMAN C R.Nitrogen removal in arti-ficialwetlands[J].Water Research,1983,17 (9):1009-1014.

[7]HABERL R,PERFLER R.Nutrient removal in the reed bed system[J].Water Science Technology,1991,23(4) :729-737.

[8]蒲貴兵,王勝軍,孫可偉.接種量對泔腳發酵產氫余物甲烷化的強化研究[J].中山大學學報:自然科學版,2009,48(1):87-91.

[9]劉榮厚,王遠遠,孫辰,等.蔬菜廢棄物厭氧發酵制取沼氣的試驗研究[J].農業工程學報,2008,24(4):209-213. |