|

周愛萍

(平頂山教育學院,河南平頂山467000)

摘要:綜述了生物柴油的特點、生產方法以及國內外的生產狀況,介紹了摻和法、微乳法、熱裂解和轉酯法等四種生物柴油的制備方法及其研究進展,分析了生物柴油生產需要解決的問題。

燃料與一個國家的經濟和安全密切相關,而液體燃料主要來源于石油資源。從目前探明的石油儲量來看,世界石油的開采期樂觀地講,有100a左右,而悲觀地講,只有30~50a左右[1]。世界大多國家,包括我國在內,能源問題相當嚴重。

同時,以石油為原料的液體燃料燃燒后排放的廢氣引起的環境污染也是人類面臨的一大問題。因此,人類必須尋找可替代性的能源,同時可替代性的能源又需具備可再生、高效、低消耗、安全等特點[2、3]。正是在這一形勢下,人們開始關注生物能源,如燃料乙醇、生物柴油、生物質氣化及液化燃料、生物質氫等。生物柴油是將可再生的油脂原料經過酯交換反應所得到的脂肪酸單酯(FAME),是一種可以替代普通柴油使用的環保燃油,可以和石油柴油以任意比例混合使用,并且是環境友好的新型環保能源、綠色燃料[4]。生產生物柴油的油脂原料可以是植物油脂(大豆油、玉米油、菜子油、葵花子油、棕櫚油等)、動物油脂(動物脂肪)以及廢食用油等。大量的研究集中在植物油脂方面,而動物油脂性能不及植物油,對其研究沒有植物油廣泛,也有利用藻類、細菌和真菌等微生物油的研究[5]。

1生物柴油的特點

生物柴油是一種高脂酸甲烷,它是通過以不飽和油酸C18為主要成分的甘油脂分解而獲得的[6]。與石油柴油相比,生物柴油具有下述明顯的優越性能[6、7]:

⑴生物柴油基本不含硫和芳烴,十六烷值高達52.9,燃燒性能優于普通柴油,可被生物降解、無毒、對環境友好。

⑵與石油柴油相比,生物柴油有較好的發動機低溫啟動性能,無添加劑時冷凝點達-20℃。

⑶有較好的潤滑性能,可降低噴油泵、發動機缸和連桿的磨損率,延長其使用壽命。

⑷有較好的安全性能,閃點高,運輸及儲存安全。

⑸生物柴油具有可再生性,作為一種可再生能源,資源不會枯竭。

2生物柴油的生產方法

一些油脂不飽和脂肪酸含量高,在常溫下呈液體狀態,可以直接用作生物柴油使用但黏度高。動物油脂的飽和脂肪酸含量高,室溫條件下呈固態。因此,二者都需要進一步加工才能作發動機燃油使用[8]。到目前為止,人們已開發出了4種制備生物柴油的生產方法:摻和法、微乳法、熱裂解、轉酯法[8~11]。

2.1摻和法

摻和法是將植物油與石油柴油按不同的比例直接混合后作為發動機燃料。植物油直接作為燃料使用的優點為:⑴液體狀態;⑵高熱值,其熱值是石油柴油的80%;⑶直接使用;⑷可再生。其缺點為:⑴黏度高;⑵低揮發性;⑶不飽和脂肪酸發生反應[12]。

2.2微乳法

微乳法是將動植物油制成微乳液,為解決植物油的高黏度問題(植物油的黏度是2號柴油的10~20倍),將其溶解于有機溶劑中作為燃料使用的方法。常用的有機溶劑有甲醇、乙醇及1-丁醇等。

以上兩種方法屬物理方法,物理方法生產的生物柴油是一種分散的多相體系,存在穩定性問題,且物化性能指標難以控制,因此,在生物柴油產業中所占的比例較小。

2.3熱裂解

熱裂解是在加熱或催化劑作用下,使植物或者動物油脂裂解生成一系列混合物,包括烷烴、烯烴、二烯烴、芳烴和羧酸等。因轉化率低、能耗高、經濟性差而淘汰。

2.4轉酯法

也叫酯交換反應或醇解,其是在酸、堿或酶的催化下用另一種醇置換甘油三酯中的醇。其目的也是為了降低動植物油的黏度。使用的醇主要有甲醇、乙醇、丙醇、丁醇和戊醇。甲醇和乙醇使用較多,尤其是甲醇,因為其價格便宜,且其物化性能(極性短鏈醇)有利于反應的進行。但甲醇不僅是有毒化學品,而且通常由天然氣制造;乙醇可由農產品生產,可再生,不污染環境。從這個角度看,乙醇較有優勢。

影響酯交換反應的主要因素有:醇油比、催化劑種類、反應溫度和壓力、反應時間、攪拌速度、油中脂肪酸和水的含量等。反應的測定標準是酯化率和純度。

2.4.1脂肪酶催化的轉酯反應[8,13~16]

常用方法是用固定化脂肪酶或產生脂肪酶的微生物細胞作為催化劑使用。低碳醇可對酶產生毒性,而且在反應過程中必須及時除去生成的甘油,否則甘油很容易堵塞顆粒狀固定化酶的孔徑,縮短固定化酶的壽命。全細胞催化劑的整個細胞即是脂肪酶的固定化載體。日本在這方面作了大量和深入的研究。雖然脂肪酶催化轉酯化反應較酸堿催化具有很多優勢,如醇用量小,產品易于分離和提取,避免酸堿的污染,但是反應時間要長很多,且脂肪酶產量有限,價格昂貴,阻礙了其用于生物柴油的工業化生產。目前,還停留在實驗室研究的規模和水平上。

2.4.2酸催化的轉酯反應

此反應過程中使用較多的酸是硫酸。在相同的反應時間和酯化率的條件下,使用酸催化比堿催化需要投入更多的醇,醇油比高達30~40:1甚至更高,而堿催化只需6:1左右。酸催化的研究報道也很少,沒見到應用酸催化劑進行實際生產的報道。

2.4.3堿催化的轉酯反應

目前生物柴油的生產主要用堿(NaOH、KOH等)催化法生產。醇鈉在已知堿催化劑中催化效率最高,其次是NaOH。

考慮到成本問題,常用后者。反應條件如下:醇油比約6:1、NaOH用量約是油的1%、約60℃、1~8h左右。在最優反應條件下,醇化率一般在90%以上。

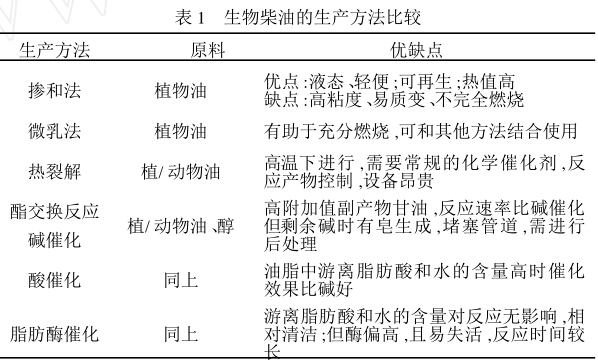

生物柴油四種生產方法的比較見表1。

2.4.4超臨界流體技術制備生物柴油[17~20]

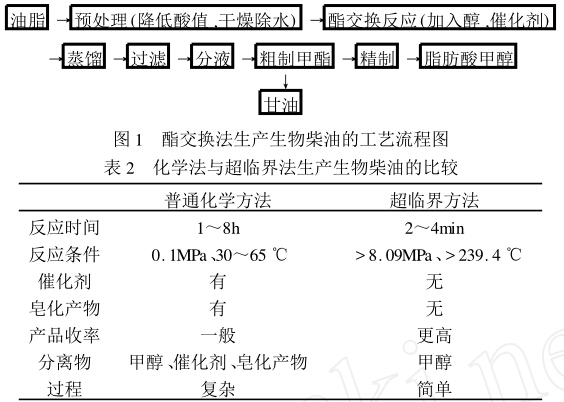

超臨界流體技術是使用動植物油脂與超臨界甲醇反應生產脂肪酸的新工藝。與傳統的催化反應技術相比,其反應時間由1~8h縮短至2~4min。反應不需催化劑,簡化了產品提純過程,提高了產率,并對環境友好,具體比較情況見表2。但超臨界流體技術需要的最佳反應溫度在400℃左右,醇油比約40:1,所需成本較高,較少用于工業生產。所見文獻只有日本住友化學公司將大豆或菜籽油與超臨界甲醇反應生產生物柴油報道。

3生產生物柴油的工藝流程[11,21]

原料油經過預處理除去雜質、酸和水分,在酸、堿或催化劑作用下與醇產生酯交換反應,反應液分層,下層是甘油,上層為粗制甲酯,精制后得到脂肪酸甲酯,即生物柴油。酯交換法制備生物柴油的工藝流程如圖1所示。

4生物柴油的產業現狀[22~26]

美國是最早研究生物柴油的國家。1999年,估計其產量10萬t。目前已有4家生產廠生產,總生產能力30萬t/a。

生物柴油使用最多的是歐洲,份額已占到成品油市場的5%。目前在歐洲用于生產生物柴油的原料主要為菜籽油。歐洲現生產生物柴油70萬t/a,目標是2010年達830萬t/a。日本1995年開始研究生物柴油,在1999年建立了259L/d用煎炸油為原料生產生物柴油的工業化實驗裝置,該裝置可降低原料成本。目前日本生物柴油年產量可達40萬t。

與國外相比,我國生物柴油的研究還處于剛剛起步階段,大部分研究集中在對甲酯化材料及催化劑選擇上。海南正和生物能源有限公司于2001年在河北邯鄲建成年產1萬t的生物柴油實驗工廠,標志著我國生物柴油產業的誕生。其技術和產品已于2002年10月通過了國家經貿委新產品技術鑒定。四川古杉油脂化工公司和福建卓越新能源發展公司液開發出了擁有自主知識產權的技術,相繼實現工業化,其生產規模超過萬噸。

5生產生物柴油亟需解決的問題

5.1降低原料油的成本

原料油占生物柴油生產總費用的60%~75%,所以尋找開發廉價原料油是降低生物柴油價格的關鍵,如利用廢油酯、在山區種植油料植物、培育和種植高產油量的轉基因作物、選育高產油微生物等。美國國家可更新能源實驗室(NREL)利用“工程微藻”生產柴油,這是生物柴油生產的新動向。“工程微藻”,這是一種通過基因工程技術建構的微藻,稱為“工程小環藻”(Cyclotellacryptica)。在實驗室條件下可使脂質含量增加到60%以上,戶外生產能力液可增加到40%以上。“工程微藻”具有以下幾個方面的優越性:一是生產能力高,稱得上是一座“大化工廠”,又不與其它農業爭地;二是海水作為天然培養基地,可進行大量養殖;三是用它生產油脂比陸生植物單產高出30倍[27]。

5.2研究開發低成本的生產方法

目前,國際上生產生物柴油主要采用化學法,即在一定溫度及酸性或堿性催化劑催化條件下,將動物或植物油脂與甲醇發生酯交換反應,生成相應的脂肪酸甲酯。為了進一步降低操作費用,還要不斷地進行技術革新和創新,主攻方向是:⑴開發新的多相催化反應,延長催化劑壽命,同時研究新的再生方法,降低成本,減輕環境污染;⑵采用新技術,如催化和分離耦合技術,降低醇/油比,以減少回收醇的能耗;⑶研究超臨界下的酯交換反應以及其他擁有自主知識產權的生物柴油生產新工藝[17~20,27]。

5.3解決生產過程中產生的污染問題

解決污染最好的辦法就是用脂肪酶催化生物柴油生產,但首先是完成脂肪酶的研發工作,降低脂肪酶生產成本,使其能用于生物柴油的工業化生產。

5.4需要國家建立相應的扶持政策

美國和歐盟為了促進生物柴油的生產和使用,都制定了政府補貼和稅收優惠等相應扶持政策。而我國石油消費持續上升,2000年進口石油達到7.0×10^7t,消費柴油6.7×10^7t,因此發展生物柴油在一定程度上可緩解當前能源危機局面,為能源安全提供保障。借鑒國外經驗,我國也應該制定相應的政府扶持政策,促進原料油的生產、增加研發投入力度、減免稅收及增加石油柴油稅收等,以進一步引導和加強生物柴油的生產和使用。

參考文獻

[1]譚天偉,王芳,鄧利.能源生物技術[J].生物加工過程,2003(1):32-36.

[2]Chun,L.H.,Overend,R.P.Biomass and renewable fuels[J].Fuel bioprocess,2001(17):187-195.

[3]Tunahan Cakir,K.YalcinArga,M.Mete Altintas,etal.Flux analysis of recombinant Saccharomyces cerevisiae YPB-G utilizing starch for optimal ethanol production[J].Process Biochemistry,2004(39):2097-2108.

[4]Krawcyk,T.Biodiesel-Alternative fuel makes inroads but hurdles remain[J].Inform,1996(7):801-829.

[5]Shay,E.G.Dieselfyel from vegetable oils:status and opportunities[J].Biomass and Bioenergy,1993(4):227-242.

[6]忻耀年.生物柴油的生產和應用[J].中國油脂,2001(26):73-74.

[7]韓德奇,袁旦,王盡濤等.生物柴油的現狀與發展前景[J].石油化工技術經濟,2002(18):32-38.

[8]FangruiMa Miford A.Hanna.Biodiesel production:a review[J].Bioresource Technology,1999(70):1-15.

[9]楊艷,盧滇楠,李春等.面向-1 世紀的生物能源[J].化工進展,2002(21):299-302.

[10]朱建良,張冠杰.國內外生物柴油研究生產現狀及發展趨勢[J].化工時刊,2002(18):23-27.

[11]孟凡清,王德民,張大年.生物柴油技術在國內的研究發展[J].上海化工,2003(12):30-33.

[12]Pryde,E.H.Vegetable oils as diesel fuel:Overview[J].JAOCS,1983(60):1557-1558.

[13]Kaieda M.,Samukawa T.,Matsumoto T.,et al.Biodiesel fuel productionfrom plantoil catalyzed by Rhizopusoryzae lipase in a wa-ter-containing systerm without an organic solvent[J].Bioscience,1998(8):627-623.

[14]H.Noureddini,X.Gao,R.S.philkana.Immobilized Pseudomonas cepacia lipase for biodiesel fuel production form soybean oil[J].Bioresource Technology,2005(96):769-777.

[15]P.Ellaiah,T.Prabhakar,B.Ramakrishna,et al.Production of lipase by immobilized cells of Aspergillus niger[J].Process Biochem-istry,2004(39):525-528.

[16]Kazuhiro Ban,Masaru Kaieda,Takeshi Matsumoto,et al.Whole cell biocatalyst for biodiesel fuel production utilizing Rhizopu oryzae cells immobilized with biomasssupport particles[J].Biochemical EngineeringJournal,2001(8):39-43.

[17]Ayhan Demirbas.Biodiesel fuelsfrom vegetable oils via catalytic and non-catalytic superitical alcohol transeseterificatios and other methods:asurvey[J].Energy Conversionand Management,2004(44):2093-2109.

[18]Giridhar Madras,Chandana Kolluru,Rajnish Kumar.Sythesis of biodiesel in supercritical fluids[J].Fuel,2004(83):2029-2033.

[19]Weiliang Cao,Hengwen Han,Jingchang Zhang.Preparation of biodiese form soybean oil using supercritical methanol and co-sol-vent[J].Fuel,2005(84):347-351.

[20]郭璇,賀華陽,王濤等.超臨界流體技術制備生物柴油[J].現代化工,2003(23):15-18.

[21]Y.Zhang,M.A.Dube,D.D.Mclean,et al.biodiesel production from waste cooking oil:1.Process design and technological assess-ment[J].Bioresource Technology,2003(89):1-16.

[22]譚天偉,王芳,鄧利等.生物柴油的生產和應用[J].現代化工,2002(22):4-6.

[23]W.Korbitz.Biodiesel production in Europe and North America,an encouraging prospect[J].Renewable Energy,1999(16):1078-1083.

[24]Peter Clery.Liquid biofuelsin the UK[J].Refocus,2002(5):16-18.

[25]翼星,郗小林.我國生物柴油產業發展展望[J].中國能源,2005(5):16-18.

[26]蔣劍春,楊凱華,聶小安.生物柴油的研究與應用[J].能源研究與利用,2004(5):22-25.

[27]郭衛軍,閔恩澤.發展我國生物柴油的初探[J].石油學報 ( 石油加工 ),2003(19):1-6. |