|

蔡飛,張蘭,張彩虹

(北京林業大學經濟管理學院)

摘要:林木生物質能源作為一種十分重要和有效的現代生物質能源利用方式,在我國的發展時機已經日趨成熟。我國豐富的林木生物質能源資源和大量的宜林荒山荒地為發展林木生物質能源提供了重要的資源基礎。基于2005年對我國部分省區林木生物質資源調查和第六次森林資源清查結果,對各類林木生物質能源資源的潛力進行初步估計;并從森林多功能性、林業可持續經營和產業發展的階段等方面對我國林木生物質能源資源的可利用性進行了分析。

現代生物質能源轉化技術使得生物質能源開發的轉化效率、經濟性和環境效益等得到明顯改善。近年來,現代生物質能源的開發和利用已經在世界范圍內得到示范和推廣,特別是林木生物質能源的開發和利用已經得到很多國家的關注,并且在能源產業中已經占有一定的比例。林木生物質是指森林林木及其他木本植物通過光合作用,將太陽能轉化而形成的有機物質,包括林木地上和地下部分的生物蓄積量、樹皮、樹葉和油料樹種的果實(種子)。林木生物質能源是指貯藏在林木生物質中的生物量經過轉化形成的能源,主要是指通過直接燃燒或者現代轉化技術形成的可用于發電和供熱的能源。從利用方式來看,林木生物質能源包括以傳統直燃為主的薪柴和通過現代生物質技術轉化生產的現代林木生物質能源。

我國林木生物質資源種類豐富、生物量大、再生性強、燃燒值高,具有重要的開發利用潛力。林木生物質能源的開發和利用,不僅可以在化石燃料缺乏和集中電網不能到達的農村地區增加能源供應,而且對改進林業發展模式、增加農村勞動力就業、調整農村產業結構具有重要的推動作用。目前在能源需求和環境污染的雙重驅動下,我國林木生物質能源開發利用已經初步具備存在的條件和發展的空間。但是,如何科學合理地評價林木生物質能源資源,既滿足新能源產業發展的需求,又維護林業生態安全,保持林木資源的可持續利用,成為該領域的重要研究內容。

20世紀90年代以來,世界各國采用多種研究理論和評價方法對林木生物質能源資源潛力進行了評價研究,如采用多域GLUE模型、能源-MELA模型、白上而下分析模型及工程經濟評價法等多種評價方法和理論,綜合考慮技術、經濟、土地、生態等基本要素,對全球及地區范圍的林木生物質資源潛力進行估算。在全球生物質能源生產潛力的公開研究結果中,評價結果分布于很大的數值區間,其中林木生物質資源潛力為0~358EJ/年。近年來,我國部分學者根據森林資源自然特性、樹種類型及地理分布,對不同地區的林木生物質資源類型和數量進行了統計調查和初步估算,尚未形成統一的評價結果和研究結論。

一、我國林木生物質能源資源潛力

(一)林木生物質能源資源類型

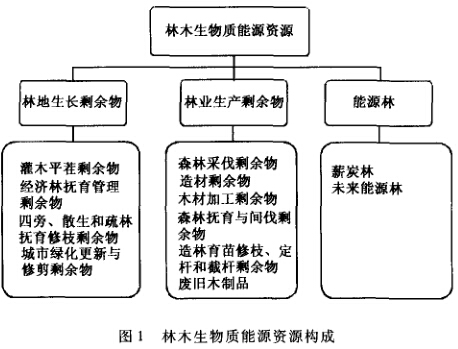

從森林資源的社會總供給和總需求的角度來看,可用于現代生物質能源開發的林木生物質資源的供應能力將受到生態、技術和經濟等因素的制約。首先,該類資源來自可以被開發利用的林地,即受保護的林地被排除在外;其次,林木生物質能源利用將不會威脅到工業木材和傳統薪柴的供應,也不會引起森林的過度采伐;最后,將來能源林的種植土地來自我國現有的宜林荒山荒沙地,不與農業生產爭地。基于此,我國現有林木生物質能源資源主要來自林地林木生長過程和森林生產經營過程中產生的林木剩余資源,以及以燃燒為目的的薪炭林。具體資源構成如圖1所示。

理論上,林地生長剩余物是指可以被開發利用林地上的各類林木生長量減去林木總采伐量,即林木生長總量中,未被工業木材生產和傳統薪柴所利用的部分。根據我國現有的林木資源分類特點,林地生長剩余物主要是指來自灌木平茬(包括純灌木林和天然次生林下木)、經濟林修剪更新、四旁樹和散生疏林撫育修枝、城市綠化更新及修剪等產生的各類林木剩余物資源。林業生產剩余物包括森林采伐和造材剩余物,木材加工剩余物,森林撫育與間伐剩余物,造林育苗修枝、定桿和截桿剩余物及廢舊木制品等。能源林是以生產能源為主要目的而營造和經營的森林。傳統的能源林以薪炭林為主。

(二)林木生物質能源資源量及分布

1.林地生長剩余物

1)灌木平茬剩余物。我國擁有灌木林4529.7萬hm2,占全國林地總面積的16.02%,主要分布于內蒙古、四JiI、云南、西藏、青海、新疆等西北和西南地區。其中西藏面積最大,為764.6萬hm2;其次是四川,面積為692.4萬hm2;內蒙古為452.3萬hm2。根據已有研究成果,我國灌木林的生物量產出量為2~8t/hm2,如果以每公頃6t計算,我國灌木林的現有生物量約2.7億t。若以3年為平茬輪伐周期計算,每年可以獲得生物量產出約為9000萬t。

2)經濟林撫育管理剩余物。經濟林是指以提供木材以外的其他林產品,如果實、樹皮、樹枝、樹葉、樹脂、樹汁、花蕾、嫩芽等為主要經營目的的森林,又稱特種經濟林。我國有經濟林2140萬hm2,如每年對經濟林進行更新、修剪等經營活動,產生的樹枝、樹權等廢棄物約為1t/hm2,全國經濟林修枝每年產生的總枝條量約2140萬t。

3)四旁樹和散生疏林撫育修枝。在我國,四旁樹和散生疏林約有230億株,對其進行撫育修枝,按照每株每年產生1.3kg剩余物計算,每年可獲得枝條量約0.3億t。

4)城市綠化更新及修剪剩余物。我國城市綠化森林及園林樹木株數可折合面積400萬hm2,林木生物量達6~7億t,每年林木修剪和樹木更新產生的廢棄物達0.4億t。

2.林業生產剩余物

1)森林采伐及造材剩余物。森林采伐剩余物是指經過采伐、集材后遺留在地上的枝權、梢頭、枯倒木、被砸傷的樹木、不夠木材標準的遺棄林木等。由于不同地區森林類型不同、樹種不同、木材的利用方式不同,采伐剩余物的比例有很大的差別。從全國總體水平看,樹干是林木生物量的主要部分,約占70%;樹枝、葉約占30%。另外,樹木采伐后生產原木需要經過造材工藝,經不完全測算,采伐剩余物、造材剩余物合計約占林木生物量的40%。在森林采伐剩余物中有一部分被用于人造板加工生產,可作為林木生物質能源資源的部分僅是被丟棄不用的采伐剩余物部分。

目前,我國達到采伐標準的成熟林和過熟林的用材林面積為1468.6萬hm2,蓄積量27.4億m3,總生物量32.1億t;防護林和特種用途林中需要采伐更新的過熟林面積為307.8萬hm2,蓄積量為7.1億m3,總生物量8.4億t。因此,從理論上來說,我國可以進行林木采伐更新的總量約40.5億t,可產生采伐、造材剩余物量約16.2億t。但是,由于采運條件、防護要求、國土安全等多方面的限制,這些木材并不能完全采伐。根據國務院批準的“十一五”期間年森林采伐限額,全國每年限額采伐指標為2.5億m3,換算為生物量約2.92億t,則每年可產生的采伐及造材剩余物約1.17億t。

2)木材加工剩余物。在我國,木材加工剩余物主要來自商品用材林。進入木材加工廠的原木,從鋸切到加工成木制品,產生樹皮、板皮、邊條和下腳料、鋸末和刨花等剩余物。剩余物數量為原木的15%~34%,其中,板條、板皮、刨花等占71%,鋸末占29%。根據有關部門不完全統計,全國各地的木材加工企業年加工能力約7245.9萬m3,其中,鋸材1597.5萬m3,人造板5648.4萬m3,產生加工剩余物約3229.7萬t。

3)撫育間伐及造林剩余物。根據我國第六次森林資源清查結果,需要撫育管理的幼齡林面積4758.26萬hm2,中齡林4430.43萬hm2。中幼林面積占森林總面積的52.5%,是森林的主要組成部分。森林撫育期內平均伐材量6.0m3/hm2(按10年撫育期,20%的間伐強度來計算),可產生小徑材5.4億m3,生物量為6.3億t,年可獲得林木剩余物約0.63億t。我國每年造林約600萬hm2,用苗量約120億株,可以獲得的育苗修枝、定桿和截桿剩余物約0.15億t。

4)廢舊木制品。廢舊木制品是指各類木制家具、門窗、礦柱木、枕木、建筑木等各類廢棄木制品。我國每年因危房改造和家具更新淘汰等產生的木制品廢棄物多達2000萬m3,約0.8億t。

3.能源林

1)薪炭林。我國薪炭林發展已初具規模,根據第六次全國森林清查結果,薪炭林面積303.44萬hm2,蓄積量5627萬m3,分別占森林面積和蓄積的2.12%和0.46%。根據各省薪炭林的面積、蓄積量和樹種組成因素測算,生物質總量約0.66億t。

2)未來能源林種植。能源林具有一次造林、多次采伐、多年利用的特點,便于實行集約化經營,是未來林木生物質能源資源供應的主要發展方向。來自能源林的林木生物質能源資源量主要取決于可用于能源林種植的土地資源量和單位面積林木產出量。而單位面積林木產出量主要受到地區能源樹種選擇及種植技術先進程度的影響。

我國林木種類豐富,樹種分布區域性差異較大。對能源林樹種的選擇,一般遵循以下原則:首先,樹種生物量大,生長迅速,如南方樹種生長量,灌木應在每年5t/hm2以上,喬木在10t/hm2以上;北方地區樹種生長量,灌木在每年2t/hm2以上,喬木8t/hm2以上。第二,熱值高,樹種熱值應大于16.7GJ/t。第三,樹種適應性和抗逆性強,耐干旱、耐瘠薄、抗鹽堿等。第四,樹種萌生能力強,耐平茬,便于短期輪伐經營。最后,適合規模化經營。

同時,我國土地資源豐富,各類宜林地面積近5700多萬hm2,不適宜農業生產的邊際性土地近1億hm2(包括鹽堿地、沙地及礦山、油田等復墾地),這些土地中有很大比例可用于種植特定能源樹種。未來能源林經營以灌木林為主,土地利用以現有宜林荒地和宜林荒沙地為主。

二、林木生物質能源資源可利用性分析

(一)世界林木生物質資源能源化利用

林木生物質能源不論在人類早期的生活用能中,還是在未來的新能源發展中都占有重要的地位。林木生物質能源資源的豐裕程度主要取決于陽光、氣候條件、種植樹種、土地資源的可獲得性與肥沃程度以及病蟲害控制等。全球生物質能源的資源潛力為103.8EJ/a,其中林木生物質能源資源潛力為41.6EJ/a,占到40%以上。

近年來,隨著化石能源價格的上漲,對林木生物質能源需求進一步增加,發達國家對來自農林剩余物的生物質能源利用和發展中國家農村生活用能利用都呈現增長趨勢。據統計,全球約有14%的基本能源消耗源于林木生物質資源,25%用于發達國家,剩下的75%用于發展中國家。在發展中國家貧困的農村地區,居民做飯和取暖的生活用能多數通過砍伐林木直接獲得,如非洲有近90%的砍伐后林木資源被用于生活燃料。在一些經合組織成員國,如奧地利、芬蘭、德國和瑞典等,越來越多的林木生物質能源資源被用于發電。雖然傳統的林木生物質能源資源大多以傳統的廢棄物形式存在著,并仍將作為發展中國家農村生活用能的基本來源,但是隨著現代生物質能源技術的成熟與推廣,林木生物質能源利用模式也將從傳統低效的薪柴消耗模式轉化為現代新能源模式。

當前的林木生物質能源現代化利用仍以林地生長剩余物和林業生產剩余物為主,未來林木生物質資源供應則更多通過專業能源林種植直接供應。生物質能源的現代化生產,可以解決很多國家面臨的農林廢棄物問題,解決人口增長帶來的能源需求問題。同時,發展能源林種植,將為發展中國家農村居民和林區工人提供更加穩定的收入,提高地區整體社會經濟水平和生態環境質量。

(二)森林多功能性與能源化利用

由于森林對于人類生存和生活的影響是多方面的,所以森林的功能也具有多樣性。國內研究者習慣從經濟、生態和社會等方面分析森林的功能,包括經濟功能、生態功能和社會功能;國際上通常將森林功能分為產品功能、服務功能和文化價值。

從現代社會對森林的基本需求的角度來看,森林的經營與利用應在考慮滿足人類需求的同時,發揮其在地球生物圈的主體作用。因此,森林的基本功能是提供生產資料和發揮生態效益,即優先發展森林的生態功能和經濟功能。具體來說,生態功能以保護和改善人類生存環境,保持生態平衡,保護生物多樣性和固土保肥等為主體功能,主要提供“公益性服務”;經濟功能則提供商品林木質和非林木質產品,以獲得最大經濟產出為主體功能,主要提供進入市場流通的經濟產品。森林系統的多功能性導致了森林在經營和利用過程中呈現出各種矛盾和沖突。在獲取森林經濟產品和生態產品時,通常表現為生態功能和經濟功能之間的矛盾,如獲取森林產品通常會改變森林的組成結構,使得森林生態功能的發揮受到影響。另外,森林在滿足人類生態需求和地球生態需求時也會引起不同功能產品之間的矛盾。

因為森林資源具有多種功能,所以其價值內涵可以從多種角度、多種用途進行界定。林木生物質能源只是森林資源利用范疇中的一個子集。僅從能源使用的角度上來說,林木的任何部分都可以燃燒和轉化為能源利用,都是潛在的能源資源。但是在實際中,森林在社會經濟發展中發揮著更為重要的經濟功能和生態功能,林木生物質能源的開發應以不威脅到傳統的森林功能為前提。另外,林木的不同部位可以有多種功能,有些樹種的某些部位用于非能源用途,其他部位則可用于生物質能源生產。因此,從平衡森林功能的角度來說,林木生物質能源資源的利用范疇是在森林資源利用的眾多規定中,通過與其他用途比較和取舍進行界定的。

(三)林業可持續管理與能源化利用

長期以來,木材產品在我國林業生產中占據主導地位,對森林資源的過度消耗和對生態林業建設的忽視已經造成了很大的環境和資源問題。林業可持續管理是指在保持森林資源的可持續利用和生態環境的持續改善的同時,發揮林業的各種經濟效益、社會效益和文化效益。目前,國際社會及各國政府對林業可持續管理的界定和實施已經付出了很大的努力,多數通過建立評價標準來對其進行界定,這些標準主要集中于環境、社會和經濟價值方面。環境價值方面包括對生物多樣性、土壤和水質的保護,對生態系統健康和生產效率的維持以及林業對地球生態圈的貢獻。社會經濟價值方面包括林業產生的社會經濟效益和政府對林業可持續管理的責任。林業可持續經營不應僅僅局限于造林種樹式的傳統生產模式,而要擺脫以提供低價值初級產品為主的經營模式,轉向深度挖掘林業經濟新的增長點,提供具有高附加值的林業產品。林木生物質能源可以被看作是一種新型林業產品,可以通過常規的林業可持續管理的標準和指標來衡量。

林木生物質能源的開發過程并不影響森林原有的生態效益和經濟效益的發揮,而是通過采集林下枯落物和林業生產剩余物實現高效率的能源轉化。另外,林木生物質能源的發展還可以帶動我國廣大宜林荒山荒沙地種植能源林,既不占用耕地,又可以恢復植被;且以灌木為主的能源林收割后還能自然萌生更新,是能源建設和生態建設的最佳結合。從一個國家或地區的范圍來看,林木生物質能源是林業管理和土地利用總系統中的重要部分,可以對林業和能源產業同時起到促進作用。因此,林木生物質能源的開發將成為林業可持續經營和管理的一項基本動力。

(四)資源利用的階段性分析

林木生物質能源產業的發展也將經歷一個由不成熟走向成熟的過程。根據產業生命周期理論,林木生物質能源的形成與發展過程可分為形成期、成長期和成熟期。這里結合不同階段的產業開發規模和生產特點,對林木生物質資源開發與供應的特點進行分析。

在產業形成期,林木生物質能源開發以試點、示范、零星生產為主,生產量低,原料資源以現有林地剩余物和林業生產剩余物為主。這些資源來源豐富,供給充足,但分布分散,收集成本高。然而作為新能源產業的先行主導者——政府,此時就必須出臺相應的政策,如對原料資源利用的補貼,制訂原料林基地規劃,以降低原料資源的利用成本。

在成長期,作為國家積極引導的產業方向,林木生物質能源的生產技術日漸成熟和穩定,大量投資者開始涉足該行業,產量規模增大。原料資源不僅包括森林系統中現有的林木剩余資源,同時人工種植能源林也逐步成為主要來源。國家需制訂推動能源林基地發展的優惠政策,如直接投資或鼓勵民間資本投資能源林基地,以增強原料資源供應的穩定性和經濟性。

進入成熟期,林木生物質能源產業集中程度高,具有較為長期和穩定的產出及收益。原料資源供給以企業自營的能源林基地為主,并實現集約化和規模化供應。政府的角色由政策扶持者轉變為產業監督者,通過完善能源林質量評價體系和原料資源采收標準,對企業進行嚴格監控,同時防止濫砍亂伐現象。

總得來說,充足的原料資源是實現林木生物質能源規模化生產的前提條件。我國森林資源總量豐富,具有很大的開發利用潛力。森林系統在發揮其基本的經濟功能和生態功能的同時,仍有大量的林木剩余物產出,成為目前相對經濟和容易獲取的原料資源。并且,隨著林木生物質能源產業的發展,以短期輪伐為主的能源林項目將會興起,成為未來重要的能源原料來源。 |