|

楊承訓,承 諭

(1.河南財經政法大學河南經濟研究中心,鄭州450002;2.中國動物衛生與流行病學中心,山東青島266032)

摘要:中央提出的系統治理現代化,包括生產方式的治理、引導和促進發展的轉型升級等內容。開發生物質能源系統既能增加自給能源,又能推動城鄉生態環境優化和農林牧漁各業生態化發展,以構建大循環經濟工程,因此,可作為治理生產方式和社會環境的一個切入點。應當根據現代科技認知,探討生產力新的構成維度,揭示生物質能源和生態農業循環鏈的巨大優越性,分析面臨的困難和問題,構建生物質能源循環系統治理工程。

生態優化、經濟繁榮、人民富裕、社會和諧有機地結合起來,是中國特色社會主義的目標境界,也是社會主義優越性的充分體現。正如馬克思所說:“社會化的人,聯合起來的生產者,將合理地調節他們和自然之間的物質變換,把它置于他們的共同控制之下,而不讓它作為盲目的力量來統治自己”。歷史表明,生態環境是買不來的,也是GDP換不來的。經濟發展不等于生態環境優化。如果發展的路子不對,還可能惡化環境。黨的十八屆三中全會提出的“推進治理體系和治理能力現代化”,蘊含了優化生態環境的內容,是對中國特色社會主義規律認識的深化,是對“五位一體”總布局的擴展。習近平同志說:“怎樣治理社會主義社會這樣全新的社會,在以前的世界社會主義中沒有解決得很好。”系統治理現代化包括生產方式、交換方式、生活方式、環境方式的交叉治理的內容,而生產方式治理占主導地位。在生產方式治理中,既要把握和調整好生產關系,又必須發展和解放現代先進生產力,引導和促進發展的轉型升級。這是一個極其深邃、廣闊、復雜的系統工程,有許許多多的節點。其中有一個節點既關系生產方式變革與規范,也關系政治、文化、社會尤其是生態的系統治理,即是生物質能源現代化系統(簡稱生能系統)這個節點。從長遠看,對于實現五位一體“總布局”,它有牽一發而動全身的作用,應當成為治理體系和治理能力現代化的應有之義,同時它也是現時與長遠發展、改革、穩定的一個結合點和切入點。從時代發展視閾考量,深入研究生物質能源產業系統現代化及其對經濟社會的影響,乃是治理現代化的內在要求。

一、 用現代化視閾深化認識生產力大系統的新內涵

為了弄清生態治理與生產方式治理中的生物質能源系統,有必要首先從社會生產力最基礎的問題進行探討。生產力是人利用自然滿足自身需要的能力和手段,是一個動態的概念,它既向自然索取,又受自然制約。馬克思說:“勞動生產力是由多種情況決定的,其中包括:工人的平均熟練程度,科學的發展水平和它在工藝上應用的程度,生產過程的社會結合,生產資料的規模和效能,以及自然條件。” 事實上,生產力索取自然的能力越強,同時受自然制約的程度就越大。隨著現代化進程的深化,生產力大系統愈加復雜化,必須認識和遵循自然規律,進而優化社會治理體系和能力。這就要求人們細化生產力的不同層次和形式,以便支撐現代化治理的完善。

歷史唯物主義認為,社會物質生產力是人類賴以生存和發展的根基。這是一條根本的科學原理,是馬克思主義經濟學與其它經濟學的一個根本區別,任何時候都不容否定或背離這一原理。馬克思主義又對生產力構成的最大公約概括為勞動者、勞動資料、勞動對象三大要素。同時也應看到,隨著歷史的演進、人類實踐和認知的極大拓寬及深化,特別是科學技術“超高速”的積累、躍升和突破,客觀上人們對生產力構成的認識在不斷深化和細化,現在有必要對相關的零星認識進行歸納,以便把握要領用以指導實踐。

有人用“詞義拆分”的方法把“生產力”解析為“生產”的“力”,即把力作為主語,生產則是其定語(the force of production),然后又用經典物理學機械力學中“力”的理念解釋生產力,認為“生產力”也同物理機械力一樣是“物體間相互作用的現象”,而不是“實體”。 這種認識是偏頗的。“生產力”是一個“整體詞語”(productivity),是具有一定構成、一定機制、一定功能的實體系統,正如“免疫力”(immunity)、“生命力”(vitality)、“經濟實力”(economy strength)、“綜合國力”(comprehensive national strength)等詞語一樣,不能因中文詞中有“力”字就簡單地將之歸結為一種僅是一種相互作用的非實體“力”。

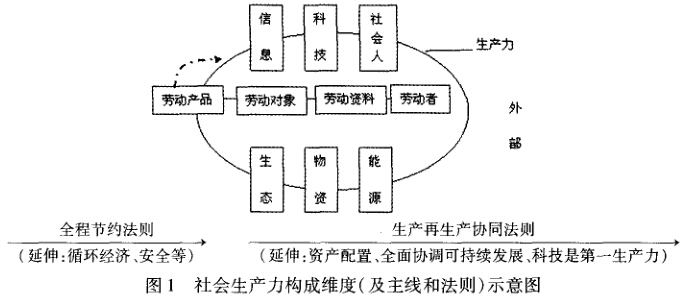

依據迄今的認知,可以認為生產力是一個動態、開放、內外多維度交融互動的實體系統,其根本功能是通過人類對自然的加工來滿足人類物質需求;它具有“耗散結構”的特征,即依賴與“外界”物質、能量和信息交換而存在和運行;它的構成“維度”都是與外界(自然、社會)相跨連的,即作為一種巨大的特殊人工系統,生產力的各構成維度與其外部的自然、社會的相關構成維度是“交集”的(見式(2))。如果對這個復雜“反應系統”(reacting system)和開放性實體(opening entity)的構成加以抽象歸納的話,從現代化視閾考量,可以將其構成剖析為6個互相交叉、內外跨連的維度,即社會維度、物資維度、能量維度、生態維度、科技維度和信息維度。下面分別予以簡述:

(1)社會維度。主要是指生產者及與其關聯的社會性部分,它是社會生產力的主宰者、駕馭者,決定著其服務歸宿和發展取向。

(2)物資維度。這是生產力的有形基質和載體,包括物質資源、原料、設施、工具、產品以及相關的副產物(包括廢物);如前人所概括,生產力內部的基本動因關系和作用鏈是:“勞動者——勞動資料——勞動對象”(——產品,即“周期產物”)。這種物性“動因作用鏈”是生產力運行過程的“骨架”,有著普遍性和本質性。

(3)能量維度。能量是推動物質生產力運行的動力,也有一部分作為“能量產品”為人們的生產生活所使用。幾乎每次能量資源開發和使用方式的變革都推動了生產力的進步和更新,例如畜力的使用、火的發現和使用,煤、石油、天然氣、電能、核能、輻射能等能源的開發利用,催生了新的工具的產生,如畜力器械、蒸汽機、內燃機、電動機以及相關工作工具、設施的研發和使用,從而推動了生產力之量和質的升級。美國思想家杰里米·里夫金(Jeremy Rifkin)說:“我認為每次工業革命都是通信革命和能源革命的結合”,“第三次工業革命,將是能源和通信技術相結合而促成的最后一次工業革命。”可以說,能源的開發利用是維系和發展生產力的關鍵之一。沒有能源,生產力就患上“肌無力癥”,動彈不得。

(4)生態維度。生態是人類及生物存在的前提,對生產力來說生態是“軌道”、環境,具有制約、導向和支撐作用。作為生產力基礎產業的大農業(農、林、牧、漁)本身就是生態的一部分,依循著生態規律運行和發展。生態又為工業、生活提供著能源,包括長期積累的能源(化石能源)和動態產生的新能源(生物質能源)。沒有生態,生產力就失去了“生命力”。

(5)科技維度。“科技是第一生產力”,對生產力起著引領和支撐作用,質言之,科技就是生產力的主要“軟件”、“靈魂”和“基因”,沒有科技,哪怕是科技處于萌芽狀態,生產力都要患“癡呆癥”,成了無用的“軀體”,即使最原始的生產力也包含著樸素的科技,更不用說發展升級了(科技常常以信息形式存在,與信息維度有交叉)。

(6)信息維度。信息是生產力的“感官”,沒有信息,生產力就會患上“麻痹癥”,無法進行內部和內外的協調。

綜上所述,可大略地把物資、能源、生態比做“硬件”,科技、信息比作“軟件”,(參與生產力的)“社會人”(通常所說的“勞動力”)比作“濕件”(即掌控計算機和網絡的人腦)。這些構成維度可用下列表達式作示意性簡不:

其中,Pt為生產力,Ns為生產力之外的自然和社會或者說生產力的“外部環境”,S,m,e,b,t,i分別表示(參與生產力的)“社會人”、物資、能源、生態、科技、信息。

維系和發展生產力的依循規律很多,而最基本的法則是兩條:第一條,生產與再生產協同法則。如果違背了這一法則,生產力就會遭受破壞乃至終止壽命。這一法則的延伸包含合理配置資源、可持續發展和科技進步牽引生產力發展;第二條,全程節約法則。違背這一法則,生產力就會失去“元氣”、“營養不良”乃至“消瘦”而死亡。這一法則的延伸包括循環經濟和安全生產。

綜上所述,現代化生產力細分,有“一條主線”、“六個維度”、“兩條基本法則”,發展生產力就要沿著這條主線,運用這些法則,科學協調使用這些維度,形成正確的合力,不斷向前推進(見圖1)。

從這種視角看,現代生物質能源產業是生產力中的新內容,其特別之處在于直接跨連三個維度:能量、生態、科技。如果說生物質能源最早只是被人類以原始方式利用的話,那么現代的生物質能源產業就是具有先進科技“靈魂”的重生軀體。

二、生物質能源在現代生產力系統中的地位與優勢

根據新的科技認知,能源和生態應是構成社會物質生產力須臾不可缺少的基本組成部分或者基本“維度”,而科技進步則是引領和支撐其發展的“靈魂”。生物質能源的發展跨連著能源、生態和科技三大領域的創新發展,因此,它關聯著農業的轉型升級、城鎮化中的“生態一體化”,關系著生產力整體的升級發展,是一種從古老傳統資源嬗變而來的新資源。

從當前的現實看,能源資源匱乏、生態惡化、食品短缺是世界發展中面臨的三大難題,作為迅速崛起的最大發展中國家中國所面臨的這些問題更為突出。中國領導層審時度勢,對科學發展作了一系列部署,在今后的實踐中還會對這一問題作進一步細化部署。大家必須深思的一個問題是:在開發利用各種清潔能源和實施能源清潔利用的同時,有沒有一個既能提供自給能源,又能拉動生態優化、農林牧漁各業生態化發展、構建循環經濟的途徑呢?有,那就是科學地發展現代生物質能源。

基于迄今的科學認知,已形成一個基本共識:物質、能量、信息是世界的三大構成要素。其中,能量是驅動世界運動的力量,生物和生態系統作為“耗散系統”正是不斷吸取和消耗能量而得以存續和發展的。超越自身器官的限制改變自身能量的使用方式和使用外部能量,這是人類脫離“動物狀態”的一個根本性標志,前者包括使用工具,后者包括利用畜力、風力、燃能、電能、核能等各種體外能量為自身服務。隨著社會經濟的發展、生活的提高,人均能源消費量總趨勢是在增加。據估算,2012年世界能耗約為175.35億噸標準煤,人均2.6172標準煤,中國總能耗為37.3321752億噸標準煤,人均2.705噸標準煤,②與人類原始時代相比增大了千倍萬倍,可見,能源是人類生存和發展的一種不可缺少的支撐,開發利用能源是人類的永恒課題。

“物質不滅”,物質在地球上進行著近似的“封閉循環”;信息具有“不消耗性”;而能量則迥然不同,直接或經過輾轉,最終要“逸散”到太空,人類節能所能做的是有限期儲存、多重和充分利用。地球上的能量要不斷得到補充,其最主要的來源是太陽能。據科學界計算(有不同計值)太陽每年向地球發射的能量約為189216萬億噸標準煤,到達地面的約為其47%,即88931.5萬億噸標準煤(為世界總能耗的506.6倍),并以大體同樣的數值釋放到太空,基本保持平衡。假如地球上沒有水和生物圈,地球將以溫度激烈波動和其它劇烈形式保持能量平衡,大氣成分也進行著劇烈變化,任何生物都將無法生存,就像宇宙間絕大數星球一樣不存在生命,當然更談不到人類生存。迄今為止,人類使用的能源95%以上是通過生態系統提供的,有的是生態亙古積累下來的“化石”能源(煤、石油、天然氣乃至尚待開發的可燃冰、頁巖氣等),有的是生態外環境因素(如水)的物理循環和能量傳遞,有的是生態系統把能量儲存于“新制”材料(即所謂“生物質能源”)。

很不幸,化石能源面臨枯竭,在其利用中又產生嚴重環境污染、生態破壞和溫室效應,加之分布不均衡制約著許多國家的發展。這就迫使人類在優化生態的原則下尋求更適宜的能源。即使長久的將來可控核聚變能源開發成功后,人類似乎可得到“取之不盡”的能源,但也必須合理利用,否則它將反過來成為地球災難。由此可見,生物質能源是人類科學發展的一種必然選擇。

所謂生物質能源,就是生態系統將太陽能轉化為生物有機質所蘊含的能量,地球每年經光合作用產生的生物質有990萬億噸標準煤,其中蘊含的能量相當于全世界能源消耗總量的5.6倍, 理論上說可滿足人類能源需求(實際還有相當多折扣),但目前的利用率不到3%。盡管各學者估量的數值有些差異,但是生物質能源的潛在開發價值非常巨大,這是不容置疑的。高端生物質能源或現代生物質能源,是原始能源的提升,最重要的特征是,它不是直接的植物燃料燃化,而是經過生物能的化學過程轉化為一種能量,杜絕或大大減少對環境的污染,是循環經濟的組成部分和產物,其利用率和效果是原始利用方式所不可比擬的。

世界上許多重要國家已看到生物質能源的潛在價值和發展趨勢,紛紛致力開發,并已取得可觀的效果。2003年,瑞典生物質能的工業用途達1230億千瓦時,分別是天然氣和煤炭的12.3倍和4.5倍;生物質供熱發電1030億千瓦時,占全國供熱能源消費總量的71.6%。2005年美國能源部給國會提交的一份報告說:“生物質已開始對美國的能源做出貢獻,2003年提供了1億噸標煤能量,占美國能源消費總量的3%,超過水電而成為可再生能源的最大來源。”

我國也已開始重視包括生物質能源在內的可再生能源的開發,早在2005年就頒布了《中華人民共和國可再生能源法》,最近正在醞釀進一步修改;后來又制訂了《能源發展“十二五”規劃》、《可再生能源發展“十二五”規劃》、《生物質能發展“十二五”規劃》;國務院印發的《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》中也把發展生物質能源產業作為重要任務。目前已取得顯著成效,如生物質燃氣產業初具規模,生物質燃氣工程已超過8萬處,年沼氣總產量約150億立方,折3100萬噸標煤,二氧化碳減排6100萬噸,年產有機肥(沼渣沼液)4億多噸。 。

從生物質能源的優勢考量,應當把開發生物質能源作為科學發展、經濟轉型的一項重大戰略決策,而不是權宜之計、“縫補丁”的小動作。雖然,當前在其發展過程中遇到許多暫時困難和問題,但生物質能源的開發前景是光明的,其重要優長點是:

(1)重要的能源。截至2012年年底,我國的各類生物質能源年利用量為3000萬噸標準煤,其中一部分可加工為商業化燃氣供工業和交通運輸業使用,大大提高其經濟價值,經測算,如我國有效利用畜禽糞便、生活垃圾及農林廢棄物等,年可產相當于1500億立方米天然氣的生物質燃氣,約合4500億元產值。能源局測算生物質能源潛力可達46000萬噸標準煤,占總能耗的1%以上。實際上這是一個估算值,進一步開發,還會有巨大潛力,甚至有可能超過水電。 生物質能源的來源很豐富,除農業秸稈、畜禽糞便、林業廢料、生活垃圾、有機工業廢物、餐飲廢料等外,還可以專門培植生物質能源原料,如鹽生植物互花米草(Spa~ina alternilora)、浮萍、薪柴林、微藻等,完全可做到“不與人爭糧、不與糧爭地、不與畜爭料、不與漁爭水”,在優化環境的同時,提供大量優質能源。

(2)具有經濟安全性、便利性。生物質能完全立足于國內,不受種種國際因素的制約,對能源安全有著保證作用;這種能源可以加工為各種形式,如固體、液體、氣體,可以供發電、供熱、車船及航空動力、生活使用;據計算,生物燃氣的生產成本會比天然氣低。

(3)優化生態的手段和產物。開發生物質能源就必然發展綠色植物、光合微生物,這是優化生態、擴增碳匯的主要內容;生物質能源可利用農業廢物、畜禽糞便、生活垃圾、城鄉廢水取得,這本身就是高效的生物治污手段,而在其利用過程中,處理得當可以不排出氮、硫、磷和其它有害物質,并把它們轉化為優質肥料或其它有用物質,在生態容許的限度內保持碳平衡,并可放氧、儲存過量的CO2。4)促進陸地大農業、海洋農業的發展。沼氣生產可以把C、H化物轉為能源,把N、P、S等元素轉化為優質有機肥料,供農業使用,減少乃至取代化肥,發展生態農業;在海洋、陸地水面中利用光合微生物制造生物質燃料,特別是生物燃油,殘渣再制造沼氣,這本身就改善了那里的生態環境,豐富了海洋農業和“水體農業”的內涵。

(5)具有巨大社會效益。發展規模化生物質能源產業可以創造一定的就業崗位、增加從業人員收入;促進農、林、牧、漁、微(生物)各項事業的規模化、標準化發展;可以促進生態文明建設,提高國民的生態意識、素養和行為規范。

綜上所述,通過發展生物質能源產業,能夠構建多重生態循環鏈、經濟循環網、工農聯體、城鄉聯體的新型經濟模式,促進社會和諧、文明提高,是推進經濟根本轉型、科學發展的一把鑰匙,是新的增長極。

三、用治理現代化的理念和方式積極發展生能系統

生物質能源本身是生態大循環中的一個小系統,同生態農業等連接又形成循環運轉的大有機系統,構建的循環流程,再擴而大之,還可以包括林業、海洋、城鄉垃圾處理與生物質能源的多層次循環。所以,它可以稱為生能系統。

發展生物質能源是一項新的巨大戰略性系統工程,并需一大套制度體制保證,納入整個治理現代化的系統。目前,許多國家都在這方面爭奪制高點,實際上起跑線差距不大,我國應立足國情世情著眼現實和長遠發展的需要,抓住當前經濟轉型的良好契機,在建立現代化治理系統中把這項事業搞上去,成為世界的領頭雁。

首先,要認真分析發展生能系統中存在的諸多問題和困難。

(1)認識上還很薄弱。對發展生物質能源實際上是“高高舉起輕輕放下”,沒有從深層次上認識其巨大潛力和發展前景,認為發展生物質能源是“小水不解大渴”、麻煩大收獲小,而沒有把其看做是一項巨大的社會性系統工程。科技界大聲呼號,如石元春院士、歐陽平凱院士曾為此多次呼吁乃至提出批評,科技部長萬鋼提出發展生物質能等清潔能源是國家戰略選擇,而主管層卻是“不溫不火”、“風聲大雨點小”。這是影響生物質能源開發的重要主觀原因。

(2)客觀上實際困難很多。當前農業集約化經營尚在起步階段,秸稈、農業殘屑、畜禽糞尿確有能量密度低、收集困難等問題,特別是農作上的搶收搶種常常面臨著時間急迫性問題;林業、海洋和陸地水面的生物質能源受運輸和操作的限制,更難以收集;城鄉生活垃圾、污水缺乏轉換生物質能源的前端處理系統;群眾和相關業者也確實存在某些認識障礙和收集上利益制約(價錢太低),以致生物質能源企業面臨原料不足、經營虧本等現象。這些客觀困難或問題與規模化、專業化經營有著直接關聯,對推廣和實施有很大影響。(3)規模發展不足。農業部門在推廣沼氣上下了很大氣力,也取得一定成績,但一方面由于勢單力薄、農業模式等問題未著重規模發展,另一方面也因以“撒芝麻鹽”的戶辦為主,加之很多農民對農業的熱情明顯降低,小型的沼氣生產由于技術、條件、積極性等原因常常“自生自滅”,反而造成很大浪費;環保部門雖有治污的積極性,但能源問題不屬于他們的任務。這都是重要影響因素。

(4)相關科技跟不上。雖然許多科技大家目光犀利、積極性很高,但是工程性、操作性、推廣性技術問題沒有足夠的人力、物力、財力專門去解決,所以既創新不足,又缺少工程設計、施工、運行、維修、推廣等方面的具體科技。

(5)協調、政策、財力方面的支持薄弱。依靠農業部門、環保部門發展這種廣涉性、遠效性、大起始投入性事業,確實力不從心,有一系列問題要解決,即使有好的法規、規劃,不系統解決整體和種種具體問題,也只能是“畫餅充饑”。可喜的是,一些地方有較大積極性,創出許多好經驗,如河南省決心并正在“建設生物能示范省”;臨沂盛世華銀生物質科技有限公司堅持開發生物質能源方向,并分別在山東臨沂、青島、日照、聊城、德州、河南新鄉、江蘇無錫、湖北荊州等地設立了分公司、分中心和產業基地,目前能源草種植面積達1.28萬畝,竹柳育苗3200畝,生物質生產廠2處,飼草種植加工基地3處,可年產生物質能源煤8萬噸,青儲飼草2.4萬噸;北京德青源農業科技股份有限公司利用沼氣制造生物燃氣;福建省莆田市荔城區沼氣技術協會副理事長林忠華,于2010年7月組織成立了莆田市荔城區綠源沼氣專業合作社,既解決了當地農村能源,又解決了農業污染問題;中國林業科學研究院林產化學工業研究所創新集成的“農林剩余物多途徑熱解氣化聯產炭材料關鍵技術”,已成功實現了生物質氣化發電、供熱、供氣的產業化應用,獲得了2013年度國家科技進步二等獎;甘肅天水首座垃圾填埋沼氣發電廠并網投運,預計年發電量490萬千瓦時,減少煤炭燃量1564.5噸。還有許多好的范例,不一一列舉。我們現在不僅有了“可以燎原”的“星星之火”,而且有了大塊“根據地”,這不僅有著示范帶動作用,而且為我們創造和提供了寶貴經驗。生物質能源事業必將展現美好前景。

其次,為進一步發展,必須用現代系統治理的觀念發展生能系統工程,建議采取以下舉措:

(1)對生物質能源要有認知性革命。這項事業,事關長遠發展、經濟安全、生態文明、發展轉型、科技創新、社會就業的大局,社會上下應在原有認知的基礎上,進行“認識革命”,只有看得遠、看得深,才能認清其巨大潛力、巨大革新作用,才能在此基礎上規劃好、部署好、實施好、運作好這項巨大系統工程。要有一個科學而有力的頂層設計,能夠統調全國之力的組織專抓這項事情,在原有基礎上重新審視規劃、部署、協調問題。

(2)鋪好解決相關的前端路程。要解決該項事業的“最前一公里”問題,即資源收集,把生物質能源與農業、林業、畜牧業、海洋、陸地水面、城鄉治污、群眾生活聯系起來,統一考慮和部署,達到“一石多鳥”、多重循環經濟、工農及城鄉鏈接成網,把收集各類動植產業廢棄物機制化、制度化。

(3)組織力量開展科技攻關。除相關工程技術外,要側重發展現代生物技術、微生物技術、海洋農業技術、分布式能源技術等,加大科技創新力度,取得新的突破,并加強實用技術、技術指導和技術推廣。目前沼氣技術需要提升,還要突破各類垃圾的化解。

(4)實施生能循環系統工程化、規模化、產業化部署。在國家的指導和支持下,安排和鼓勵國營企業、合作組織、民營企業辦生物質能源及其與生態農業、牧業、林業、城鄉垃圾處理的循環工程,實現資源多元化、產品多樣化,不斷取得生態效益、經濟效益和社會效益,達到滾動式發展。這樣就需要逐步探索能夠綜合經營的組織形式,獲取規模化綜合效益。可以先搞試點,逐步推廣。

(5)加強法規、政策、財力支持。通過系統治理,需要建立一整套發展生態農業、實現廢棄物市場化、畜物養殖規模化、沼氣生產工程化、電力輸送配套化、生物肥料規模化以及食品加工運輸安全化等一系列制度,并以法律加以保證。

總之,生能系統需要立體治理,只有把發展生能系統納入治理現代化的大系統中,才有可能有新的突破,也才可能有利于大氣、土壤、城鄉環境、海洋生態治理,保證食品安全,實現天藍、水清、樹綠、地凈的美境。這也是對“保護生態環境就是保護生產力,發展生態就是發展生產力”的認識。

注 釋

①參見高涵:《生產力的定義》,http://blog.renren.corn/share/296651044/1379910344

②基于2012年6月《BP世界能源統計年鑒》數據計算

參考文獻

[1]馬克思恩格斯全集:第25卷[M].北京:人民出版社,1972:926,927.

[2]習近平.切實把思想統一到黨的十八屆三中全會精神上來[J].求是,2014,(1).

[3]馬克思恩格斯全集:第23卷[M].北京:人民出版社,1972:53.

[4]杰里米·里夫金.談“第三次工業革命”[J].汽車與社會,2012,(27).

[5]楊承訓,承諭.“節約規律”認識的新維度與實現方式[J].當代經濟研究,2013,(9).

[6]陳義龍.抓住生物質能源的發展機遇[N].人民日報,2013—07—15.

[7]石元春.新能源方向應為生物質能[N].支點,2013—04—15.

[8]馬愛平.“綠色柴火”點亮新生活——科技創新推進生物質燃氣產業商業化(一)[N]

[9]孟凡青.生物質能源助推“綠色生態”發展[N].經濟導報,2014—02—17.

[10]王建蘭,胡利娟.農林剩余物可望成化石燃料替代物[N].科技日報,2014—02—20. |