|

陳卓1,李學琴2,王志偉3,雷廷宙2,劉鵬2,楊樹華4

(1.華北水利水電大學管理與經濟學院,河南鄭州450046;2.常州大學城鄉礦山研究院,江蘇常州213164;3.河南工業大學環境工程學院,河南鄭州450001;4.河南省科學院,河南鄭州450008)

摘要:生物質作為唯一的可再生碳源,其高效利用是解決能源與環境問題的關鍵和紐帶。生物質燃料在發電供熱、交通運輸、脫碳減排方面發揮著至關重要的作用,肩負著實現生命周期溫室氣體減排的特定目標。生物質燃料的生產和使用引起的土地利用變化是影響環境平衡的重要因素之一。對巴西、美國、歐洲等國家和地區生物質燃料引起的土地利用變化做了簡單的介紹,綜述了土地利用的類型和對環境影響的不同方面,重點闡述了我國能源結構及生物質資源潛力,分析了農作物種植面積及土地利用結構,并總結了國外生物燃料引起的土地利用變化對我國的啟示。最后提出我國生物質燃料土地利用變化評估的重要性,以期為優化能源結構和改善生態環境提供參考。

在能源短缺和環境污染的雙重壓力下,作為唯一的可再生碳源,生物質的高效利用是解決能源與環境問題的紐帶。生物質燃料以清潔、低碳、可再生性等優勢逐漸成為重要的替代能源之一[1-2]。截至2020年8月,美國、歐洲、巴西和印度尼西亞的生物質燃料價格較2019年的平均價格上漲了70%~150%。相比之下,同期原油價格上漲了40%。根據《2021可再生能源分析與預測》,2026年全球對生物質燃料的年需求量將增長28%,2060年生物質燃料的需求將上升到近17EJ/a。生物質燃料在發電供熱、交通運輸、脫碳減排方面將發揮至關重要的作用,肩負著實現生命周期溫室氣體(Greenhouse Gas,GHG)減排的特定目標。然而,生物質燃料引起的土地利用變化不容忽視,土地利用變化主要包括直接土地利用變化(Direct Land-Use Change,DLUC)和間接土地利用變化(Indirect Land-Use Change,ILUC)[3]。DLUC是將某些其他土地利用類別轉換為生產生物能源作物的土地,從而降低環境成本和增加效益;可通過每單位生物質能源生產所消耗的資源和每單位土地的原料產量獲得。而對生物質原料產生額外的需求時,ILUC就會產生;它高度依賴于不同作物和地點產量之間的相互作用,以及需求和供應之間替代的可能性[4]。所以,生物質燃料的土地利用變化的評估是極有必要的[5-6]。

通過Web of Science、CNKI、萬方等數據庫以“land use change、土地利用變化”為主題詞搜索時發現,美國是該領域最具有學術權威的國家且研究熱點與“生物質燃料、氣候變化”等學科相關。我國在生物質燃料的土地利用變化、土地利用變化與溫室氣體排放等方面的研究較少。因此,本文通過概述巴西、美國、歐洲等國家或地區在生物質燃料土地利用變化方面的發展概況以及總結近年來我國能源結構及占比,深入分析我國生物質資源潛力及土地利用情況,并提出評估生物質燃料土地利用變化的建議,為大力促進生物質燃料的發展提供參考。

1國外生物質燃料土地利用變化發展現狀

1.1巴西

隨著畜牧集約化的發展,巴西自然和人工牧場的比例發生了顯著變化,變化后的牧場減少了大約60%的CO2排放,并為生產生物質燃料提供了大量的原料來源;同時減少了將自然區域轉變為牧場的壓力[7-8]。在農業種植結構中,為了縮短夏季大豆收獲和玉米種植之間的時間而提高玉米的產量。玉米一茬和二茬種植面積的年增長率分別達到了12.8%和14.9%,第二茬玉米產量的增長完全彌補了第一茬玉米產量的下降。這就表明第二茬玉米對價格、市場和土地利用變化都非常敏感。甘蔗是巴西最適合生產生物乙醇的作物,近年來甘蔗種植面積穩步增長(圖1),也產生了積極的溢出效應并提高了以每公頃產量為衡量標準的糧食生產率。甘蔗的產量對再植投資非常敏感,盡管重新種植的投資較大,但第一次收割的甘蔗產量幾乎是第五次收割的兩倍(圖2)。因此,將糧食生產和畜牧業結合起來的綜合系統不僅能使農作物產量明顯增加,提高農民的收入水平,而且還恢復了牧場的容量、減少了污染物排放,為發展新農業提供了催化劑。

1.2歐洲

Aoun等[9]利用生命周期模型分析了法國生物質燃料土地利用變化的影響并確定了生物質燃料的來源途徑和LUC類型,表明GHG平衡對土地利用變化具有高度敏感性,但無法就GHG排放方面的相關影響作出結論,因此無法估計全球土地利用變化系數[10]。Laborde等[11]使用經濟模型評估了第一代生物質燃料的消費模式,影響因子以DLUC+ILUC系數表示(圖3)。Marelli等[12]對相同的原料、生產區域、生物質燃料的土地利用變化進行了評估,與Laborde的研究內容不同的是,該項研究將某些作物歸類為一年生或多年生植物,對某些土壤(如泥炭地)使用最新的排放因子以及對土地進行更精細的分類。Edwards等[13]比較了不同經濟模型分析的生物質燃料土地利用變化的結果,其直接和間接LUC系數如圖4所示。表1匯總了不同生物質燃料LUC的研究結果。與經濟性研究相比,基于LCA的土地利用變化的相關研究較少。

1.3美國

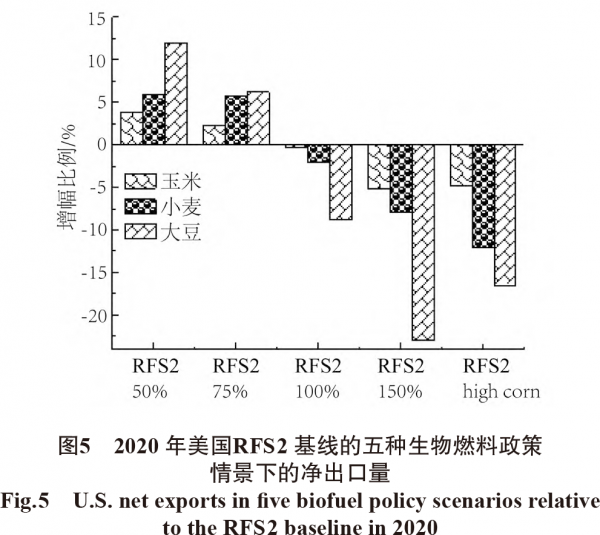

Mosnier等[18]分析了美國生物燃料和全球溫室氣體排放,主要包括了土地利用變化、作物管理和農作物產量;獲得了基于RFS2(Renewable fuel srequirement)基線的五種生物燃料政策情景下的凈出口量(圖5)。其中,玉米產量從2010年1.24億t增加到2020年1.45億t,大豆產量從18億t增加到26億t。如果不考慮副產品的回報,在2030年這個數字將占全球玉米(12%)和大豆(11%)需求的一大部分。此外,巴西在2030年出口到美國的乙醇占其乙醇總產量的16%,相當于其甘蔗產量的13%。2010—2030年,由于對生物能源及食品和飼料的額外需求,美國玉米產量增加了23%,其新增產量的2/3流向了國內市場,1/3流向了國際市場,美國仍是最大的玉米出口國,這就導致了國際上土地利用之間的競爭。

美國土地利用變化是由開發土地和短期輪作種植園的擴張推動的。為了實現生物能源的發展目標,在2010—2030年農業用地總量減少了10%,其中玉米面積減少了約13%,小麥面積減少了約16%,大豆面積減少了約14%。由于美國開發的短輪植林所產生的額外碳匯抵消了森林和草地向發達土地轉變的排放,美國作物管理的排放量趨于減少,但畜牧業的排放量將在2030年增加24.5%。由此產生的農業溫室氣體排放量和土地利用變化在2010—2030年保持相對穩定。因此,隨著生物燃料替代化石燃料,溫室氣體凈排放量會逐漸減少。

1.4其他

Garrain[19]從間接角度量化了全球能源作物土地面積和后續ILUC方面的環境影響。Lechon[14]對生產原材料的土地可用性進行了分析并量化了DLUC和相關GHG的系數。Borjesson等[20]從面積和能源效率、溫室氣體和富營養化等方面分析了北歐農作物的生物燃料,結果表明土地利用的直接變化對所有生物燃料的溫室氣體平衡和富營養化有重大影響。Gbadebo等[21]提出了改善生物燃料政策對土地利用影響至關重要。Julie等[22]提出應該增加對土地利用依賴較小的生物質原料的種植面積、降低原料的土地利用變化風險、刺激投資進而提高土地生產力和環境保護。

在生命周期評價和建模分析方面,Amber等[23]認為隨著監管政策的演變,ILUC的評估應該被納入生物質燃料的生命周期評價中。Diogo等[24]提出了基于理論的建模方法,Schaldach等[25]模擬了土地利用變化并闡述了人類住區、生物質燃料生產和糧食生產等土地使用活動之間的競爭。Lorenzo等[26]分析了生物燃料政策下的ILUC的方法,結果表明預防性方法在有效性和利益相關者的可接受性方面似乎是最佳的選擇。Goldemberg等[27]指出環保政策計劃是推動生物燃料生產和使用向可持續性方向發展的關鍵,Martin等[28]在討論歐洲能源戰略實施和穩定性的潛在影響時特別強調了一些不確定性在評估生物質系統性能中的作用。

2我國生物燃料土地利用變化現狀

2.1我國能源和生物資源概況

2.1.1能源概況

隨著經濟的快速發展,我國能源生產呈現不同的發展趨勢。2019年原煤、原油生產持續下降9.2%和1.6%,天然氣生產占比提升1.6%[29]。從圖6可知,2015年我國總發電量中煤電占比較大,生物質能發電占比1%左右;到2020年底,我國可再生能源發電裝機總規模達到930GW,占總裝機量的42.4%。其中生物質能發電為2952萬kW,占比達到2%,連續3年穩居全球首位。從能源消費結構看,煤炭仍處于主體地位,石油和天然氣對外依存度高,清潔能源消費占比在持續提升(24.3%)[30]。據2020年《BP世界能源統計年鑒》,2019年我國一次能源消費總量居于世界首位,但仍需提升以生物質能為主的可再生能源的占比。

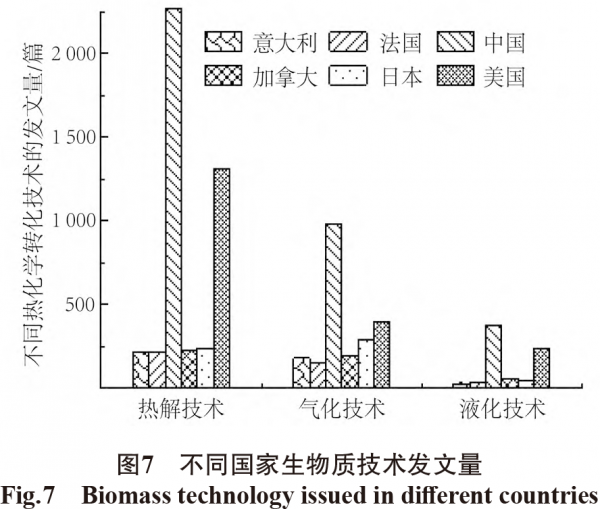

生物質來源于林業、農業資源、生活污水和工業有機廢水、城市固體廢棄物和畜禽糞便等五大類[31-32]。可通過熱化學法(熱解、氣化、液化)轉化成固體、液體和氣體燃料,集中利用在發電、供熱和運輸等領域[33]。從不同國家近幾年不同技術的研究發文量來看(圖7),中國在生物質熱解、氣化、液化技術方面的發文量位居第一;在熱解和液化技術方面,中國的貢獻率超過50%[34]。乙醇汽油E10全覆蓋目標等使得生物質基車用燃料技術行業需求和市場潛力增大,對增強我國能源安全、減少原油進口具有重要的戰略意義[35]。

2.1.2生物質資源

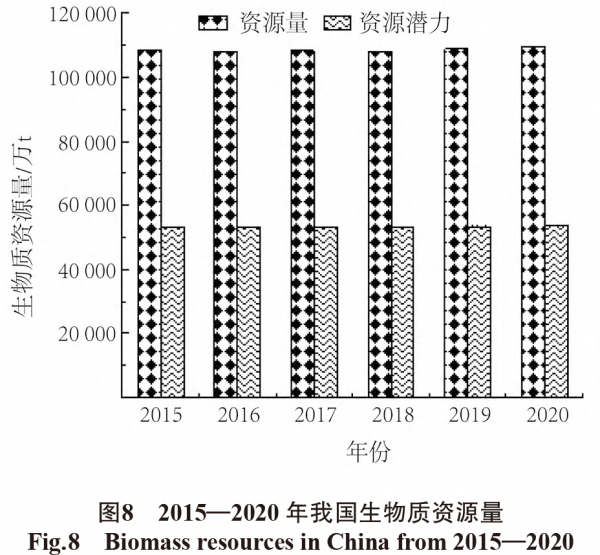

中國作為農業大國,農作物秸稈長期以來被當作廢棄物隨意處置或大面積焚燒,造成嚴重的環境污染[36]。以中國統計年鑒(2011—2021年)中農產品產量為基礎,估算了我國近年來生物質資源潛力[37],如圖8。由圖8可知,近年來我國生物質資源量及潛力巨大,2020年生物質資源量為109847萬t。但是各地區農作物秸稈分布不均衡,高產地區主要分布在中部和東部地區[38],這與農業種植結構、地域面積、土地狀況和區域氣候條件等因素有關[37]。從全國范圍看,生物質資源產量的分布呈現由西北向東南逐漸增加的趨勢。

2.1.3農作物種植面積

圖9顯示了我國2020年不同農作物的種植面積。由圖9可知,2020年我國農作物總播種面積為167487kh㎡,全年糧食種植面積116768kh㎡,比上年增加70kh㎡;玉米是我國種植面積最大的糧食作物。不同地區的農作物播種面積差異較大,但總體上以糧食作物中玉米、水稻、小麥為主。從2019年分地區土地利用情況來看(圖10),中國種植業結構發生了顯著變化,生物能源占用耕地面積較大,發展趨勢迅猛[39]。

2.2我國生物燃料發展現狀

據測算,2019年,我國油料消費中棕櫚油占9%,大豆油占49%,菜籽油占25%,棉籽油占3%,花生油占9%,葵花籽油占l4%,其他占1%[38];生物柴油產量上升至120萬t[36-37]。2020年我國現有燃料乙醇產能為322萬t,對汽油的替代規模逐漸加大[40]。隨著全球航空運輸燃料需求的不斷增加及航空碳稅任務的加重,大力發展生物質航空燃料等可替代能源,減小對化石能源的依賴程度,走可持續發展之路意義重大。我國作為航空運輸大國和化石能源進口大國,生物質燃料的研究和推廣應用需求迫切,預計到2030年生物質液體燃料使用量超過2500萬t,減排約1.8億t;到2060年,生物質供能占比高達30%[41]。生物質燃料是未來降低航空排放水平、實現化石能源替代最直接、最有效的原料來源。

2.3我國生物燃料的土地利用現狀

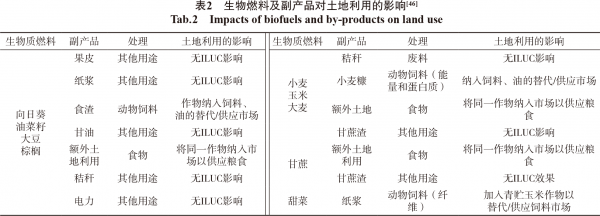

隨著生物質能的快速發展,能源作物占用耕地面積不斷增加。付晶瑩等[42]以3種主要原料作物(燃料乙醇原料甜高粱、木薯和生物柴油原料油菜)為研究對象,評估了非糧糖料、淀粉能源作物和油料能源植物發展的邊際土地。研究表明,木薯生產燃料乙醇的能量效益、環境影響和經濟性都優于甜高粱,且木薯種植的宜能荒地資源更集中,也節約了運輸成本。然而,生物燃料的持續擴張將不僅對農產品價格產生較大的壓力,還會對環境和溫室氣體排放產生重大影響,但影響程度與生產方式及其導致的土地利用變化的情況密切相關[43]。孟海波等[44]在綜合考慮能量平衡、污染物排放、土地、水資源成本等各種因素的基礎上,利用生命周期理論研究了生物液體燃料可持續評價系統。但該研究并沒有考慮到生物燃料引起的土地利用變化對農產品價格、溫室氣體排放等方面的影響。Lei等[45]在評價土地利用對地下生物量積累的影響時發現,原草地上種植的多年生作物具有較高的根系生長力,而在原農業用地上種植玉米的根系生產力最低。不同能源作物生產生物質燃料時產生的副產品及其對土地利用變化的影響如表2所示。

3國外生物質燃料土地利用變化對我國的啟示

3.1加強生物質燃料技術的基礎性研究及政策引導

加大對生物質燃料的基礎性研究支持力度,推進具有自主知識產權的技術開發,力爭在未來航空燃油替代中占領制高點。重點針對生物質能源作物優良品種的繁育、農作物種植用地的選擇及種植面積的規劃、資源的收-儲-運體系、原料供應等;生物質資源高能效低、能耗轉化為液體燃料,包括:燃料乙醇和生物柴油、生物質燃料的精煉和提純等過程。

我國“十三五”期間生物質能的相關政策較多,如《生物質能發展“十三五”規劃》《關于促進生物質能供熱發展的指導意見》《關于開展秸稈氣化清潔能源利用工程建設的指導意見》《關于促進生物天然氣產業化發展的指導意見》等,這些文件都明確了支持生物質能產業的發展[30],但對生物質燃料的具體指導性文件需要精細化,進一步明確生物質燃料生產和消費的需求或目標、技術標準與產業體系、生物質燃料使用的排放標準、生物質燃料性能的參數及定價等。

3.2提高農業生產力是進一步發展生物燃料的條件

以生物質能為代表的清潔能源是繼全球石油危機爆發后受重視程度最大的能源。根據國際可再生能源機構的數據顯示,2017年世界生物燃料產量達到8412萬t油當量,同比增長3.5%。其中,全球燃料乙醇產量增長貢獻超60%,生物質能產業達到前所未有的高度。《關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見》指出:以生物能源、生物基產品和生物質原料為主要內容的生物質產業,是拓展農業功能、促進資源高利用的朝陽產業。加快生物質產業技術研發、示范、儲備和推廣,組織實施農林生物質科技工程;鼓勵有條件的地方利用荒山、荒地等資源[47]。而用于種植生物燃料原料的邊際土地的可用性和適用性仍在爭論中。

3.3重視生物質燃料發展對農產品價格及環境的影響

從理論上講,生物質燃料的發展會為農業資源開辟新的市場,從而改變傳統農產品市場的供求關系。從供給方面來看,在耕地資源既定的條件下,由于能源作物原料需求增加和價格上漲,誘使更多的土地種植能源作物,減少其他糧食作物的種植與供給,進一步推動其他糧食價格的上漲;從而產生土地利用的變化[48-51],正如前文所述,主要體現在用于生產生物燃料的能源作物取代糧食作物導致的DLUC和ILUC。從需求方面看,生物質燃料產業的迅速發展,對玉米、大豆等作物的需求迅速增加,從而推動了全球范圍內糧食和其他農產品價格的整體上漲[52],影響農民在種植結構方面的決策。因此,生物質燃料發展對農產品價格及環境影響應引起高度重視。

3.4開發適合我國生物質燃料間接土地利用變化評估的模型

生物質燃料是未來降低污染物排放、替代化石能源最有效的手段。但生物質燃料引起的DLUC很難估算。國外研究者多采用模型進行評估,但是不同模型及相同模型的分析結果差異均較大。截至目前,沒有更好的方法來確定生物質燃料在農田演變、作物管理和土地利用變化中的影響。因此,須依據我國的國土面積分布,探索適合生物質燃料間接土地利用變化的模型和方法。由于畜牧業集約化是直接影響間接土地利用變化的因子,因此我國在評估生物質燃料引起的土地利用變化時可參考巴西生物質燃料的評估方法。

4結語

國外在生物質燃料與土地利用變化方面的研究較多且借鑒性較強。本文通過概述國外生物質燃料土地利用變化的發展現狀發現,生物質燃料生產和消費導致了農業用地的擴大以及農作物和農業活動內土地的重新分配。我國生物質資源潛力巨大且占用耕地面積較大,尤其是生物質燃料原材料的分布與農業種植結構、地域面積、土地狀況和區域氣候條件等因素有關。生物質燃料引起的土地利用變化影響較大,但針對目前存在的問題,已有研究仍然不足。

未來,我國應借鑒國外生物燃料間接土地利用變化方面的評估經驗,因地制宜,加強生物質燃料技術的基礎性研究,重視生物質燃料間接土地利用變化的影響,開發適合我國生物質燃料間接土地利用變化的評估方法并出臺相關的支持性政策,加大對多元生物質資源的開發利用技術,提高農業生產力,不斷優化能源結構,加強環境保護,促進綠色經濟的可持續發展。

|