|

李巖,王立中,王中華,袁鷹

(泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇泰州225300)

摘要:秸稈中含有豐富的纖維素、半纖維素、木質(zhì)素和氮、磷、鉀、鈣、鎂等微量營(yíng)養(yǎng)元素,是一種很好的可再生清潔生物質(zhì)能源。我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó),每年都會(huì)產(chǎn)生大量秸稈。在第四次工業(yè)革命“低碳經(jīng)濟(jì)”的大趨勢(shì)下,如何將秸稈生物質(zhì)循環(huán)利用成為人們?nèi)找骊P(guān)注的問(wèn)題。因此,從還田、制取沼氣、生物質(zhì)燃料、培育食用菌、生產(chǎn)工業(yè)原料、發(fā)電等方面介紹了我國(guó)秸稈生物質(zhì)循環(huán)利用的現(xiàn)狀、發(fā)展前景以及存在的問(wèn)題。

生物質(zhì)是一種源于植物、動(dòng)物和微生物等非化石能源的有機(jī)成分、氣體或液體,作為一種可再生的清潔能源,以實(shí)物的形式存在,相比風(fēng)能、太陽(yáng)能和潮汐能等可再生能源,其具有可運(yùn)輸、可儲(chǔ)存、分布廣、貯藏量大和易獲得等優(yōu)勢(shì),常見(jiàn)的生物質(zhì)主要源于陸生和水生生物、能源作物以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、工業(yè)、動(dòng)物糞便、城市廢棄物等的殘余物。在大力發(fā)展清潔能源以緩解全球氣候變暖的趨勢(shì)下,為了避免資源浪費(fèi)、緩解能源短缺壓力以及治理焚燒造成的環(huán)境污染,源于農(nóng)業(yè)殘余物的秸稈生物質(zhì)循環(huán)再利用成為研究熱點(diǎn)。

1還田

1.1粉碎翻壓還田

粉碎翻壓還田是將秸稈通過(guò)機(jī)械粉碎后直接翻壓回土壤并與土壤充分融合的直接還田技術(shù)。秸稈分解速度快,其中的有機(jī)質(zhì)和微量元素等可充分保留在土壤中。實(shí)施時(shí),要將秸稈充分粉碎,粉碎長(zhǎng)度應(yīng)控制在10cm內(nèi),粉碎有效率應(yīng)控制在90.0%以上,然后將秸稈均勻鋪撒在土壤表面,翻壓時(shí),應(yīng)根據(jù)不同時(shí)節(jié)、不同土地情況選擇適宜的翻壓機(jī)械,將秸稈翻壓至土壤深處20cm以下。研究表明,該項(xiàng)技術(shù)可使土地增產(chǎn)10.0%左右[1]。相關(guān)人員還應(yīng)注意,在還田之前,要對(duì)秸稈進(jìn)行藥劑消毒,減少秸稈和土壤中的病蟲(chóng)卵。由于秸稈翻壓后土壤中的碳元素大增,且在秸稈與土壤充分融合的過(guò)程中會(huì)消耗大量氮元素,土壤內(nèi)碳氮比失衡(以25∶1~30∶1為宜),要增施氮肥。另外,秸稈還田數(shù)量不可貪多,應(yīng)因地制宜。

1.2覆蓋還田

秸稈覆蓋還田是在作物播種后施足肥料的基礎(chǔ)上,直接將粉碎后的秸稈鋪撒在作物行間,利用天然的溫度和降水環(huán)境就地漚制秸稈,達(dá)到培育土壤、減肥增效、節(jié)本增收、蓄水保墑、恢復(fù)地力、保護(hù)環(huán)境的目的。秸稈覆蓋還田應(yīng)注意選取合適的作物、適宜的覆蓋時(shí)間、合理的覆蓋量,與粉碎翻壓還田一樣,要注意防治病蟲(chóng)害。由于進(jìn)入土壤的秸稈都要經(jīng)微生物分解,也要注意控制碳氮比,及時(shí)增施尿素。與粉碎翻壓還田相比,直接覆蓋還田技術(shù)投入少、操作方便、簡(jiǎn)單易行、效果顯著。為了更好地提高增產(chǎn)效果,班贏紅[2]在研究小麥秸稈覆蓋還田技術(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn),采取添加酵菌素、石灰等催腐措施,可提高增產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益,具有推廣施行的價(jià)值。此項(xiàng)技術(shù)在實(shí)際推行時(shí)也同樣面臨土地分散經(jīng)營(yíng)、部分農(nóng)戶思想認(rèn)識(shí)不足等困難,要想大面積推廣,仍需進(jìn)一步加大宣傳示范推廣力度,完善技術(shù)體系,增加扶持政策。

1.3堆漚還田

堆漚還田是將秸稈與動(dòng)物糞便、微生物、催腐劑等混合堆積進(jìn)行人工發(fā)酵,將其制成有機(jī)肥的一種還田技術(shù)。上述秸稈直接還田方法會(huì)導(dǎo)致土壤中的氮素減少,再加上土壤本身的氮素同樣會(huì)流失到環(huán)境中,堆漚還田這種間接還田方式可以將秸稈本身含量豐富的氮元素施還到土壤中,還可同時(shí)補(bǔ)充鎂、磷、鉀、鈣等微量元素,且不受秸稈本身干濕、季節(jié)與地點(diǎn)的限制,應(yīng)用簡(jiǎn)單,省時(shí)省力,值得農(nóng)業(yè)大力推廣。

1.4過(guò)腹還田

過(guò)腹還田就是將秸稈當(dāng)作飼料喂養(yǎng)牛、羊等食草家畜,再將所得動(dòng)物糞便加以處理成為有機(jī)肥還田,不僅可以增加土壤中的有機(jī)質(zhì)含量,被家畜吸收的部分還可轉(zhuǎn)化為奶、肉等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),提高禽畜產(chǎn)品產(chǎn)量,對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、降低農(nóng)作物成本、促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展等都有重要意義。堆肥時(shí),應(yīng)注意維持適宜的碳氮比,若將氮匱乏的有機(jī)肥施入土地,會(huì)造成原有氮元素的流失,因此可在過(guò)腹還田的同時(shí)加施氮肥。趙凌霄等[3]的研究結(jié)果表明,秸稈過(guò)腹還田配施氮肥處理改善土壤理化性質(zhì)的效果顯著高于秸稈直接還田。從總體上看,過(guò)腹還田是培肥和增產(chǎn)的最優(yōu)秸稈還田方式。

隨著科研工作人員的深入研究,秸稈還田方式越來(lái)越多樣化,增肥增產(chǎn)效果顯著。但是,如果采用的方法不當(dāng),也會(huì)導(dǎo)致土地微生態(tài)環(huán)境失衡、土壤孔隙不適、秸稈帶菌體無(wú)法殺滅,造成土壤病菌增加、農(nóng)作物病害加重、糧食減產(chǎn)等。我國(guó)很多地區(qū)仍然采用一家一戶分散小型農(nóng)耕,大型統(tǒng)一機(jī)械化技術(shù)尚未普及,還田質(zhì)量參差不齊且易造成環(huán)境污染,想要達(dá)到良好的循環(huán)利用效果,需采取合理的措施。只要找到適合我國(guó)國(guó)情的方式方法,在國(guó)家有關(guān)部門(mén)的號(hào)召和領(lǐng)導(dǎo)下,被廣大農(nóng)民接受、認(rèn)可和配合,秸稈還田技術(shù)一定會(huì)在更大程度上促進(jìn)作物增產(chǎn)。

2制取沼氣

利用沼氣設(shè)備嚴(yán)格的厭氧環(huán)境和適宜的溫度、水分、酸堿等條件,秸稈在微生物厭氧發(fā)酵作用下可產(chǎn)生一種可燃?xì)怏w,轉(zhuǎn)化為天然氣、熱能、電能等,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的效果。現(xiàn)階段,我國(guó)規(guī)模化秸稈發(fā)酵制取沼氣已經(jīng)有了很大的突破,但仍存在收集運(yùn)輸成本高、儲(chǔ)存難度大、發(fā)酵過(guò)程中碳氮比易失衡、降解周期長(zhǎng)、技術(shù)不成熟、沼氣工程收支不平衡、政策不完善等問(wèn)題,如在發(fā)酵前的預(yù)處理階段,物理機(jī)械化破碎會(huì)消耗很多能量且不能有效提高沼氣產(chǎn)量;化學(xué)堿處理后堿濃度過(guò)高會(huì)抑制發(fā)酵;生物乳酸菌處理時(shí)間較長(zhǎng)且存在一定的局限性;高溫蒸汽爆破技術(shù)要求高,難以推廣;在發(fā)酵階段,接種物的質(zhì)量、數(shù)量、碳氮比和料液pH等均可對(duì)沼氣產(chǎn)量造成影響。目前,科研工作人員也在積極研究,尋找解決上述問(wèn)題的方法。李金懷等[4]的研究結(jié)果表明,當(dāng)原料接種物比例為30.0%、碳氮比為20∶1~30∶1、pH為7.0時(shí),沼氣產(chǎn)量較為理想;喬瑋等[5]研究發(fā)現(xiàn),通入外源性H2可以實(shí)現(xiàn)沼氣提純。

總體上,我國(guó)秸稈制取沼氣仍存在很多問(wèn)題,單一優(yōu)化某個(gè)環(huán)節(jié)可能對(duì)大規(guī)模沼氣生產(chǎn)收效作用不明顯,但該項(xiàng)目前景廣闊,應(yīng)考慮從整體出發(fā),統(tǒng)籌運(yùn)輸、集中儲(chǔ)存,學(xué)習(xí)國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,形成大規(guī)模化秸稈沼氣集成工程。

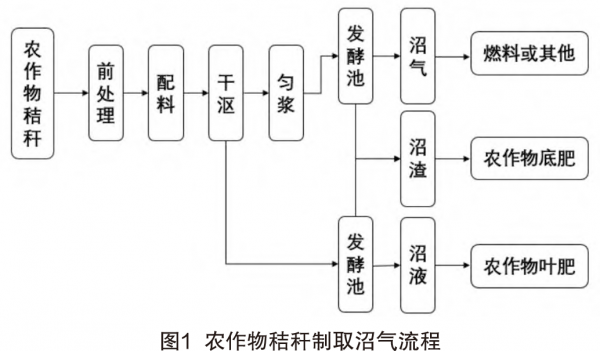

農(nóng)作物秸稈制取沼氣流程如圖1所示。

3生物質(zhì)燃料

若將秸稈直接燃燒,不僅利用率低,還會(huì)造成環(huán)境污染。從提高資源利用率、保護(hù)環(huán)境的角度出發(fā),如何將秸稈生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為新型高效的生物質(zhì)燃料成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)。目前,人們通常將秸稈通過(guò)氣化、固態(tài)成型、制取沼氣等途徑轉(zhuǎn)化為氣、液、固態(tài)生物質(zhì)燃料。

3.1秸稈氣化

秸稈氣化可產(chǎn)生CO、H2、CH4等可燃?xì)怏w,實(shí)現(xiàn)秸稈生物質(zhì)的清潔高效利用,主要的氣化工藝有熱解氣化、氣化劑氣化、超臨界水氣化等。其中,氣化劑氣化中的水蒸氣氣化是將秸稈生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量氫能的有效途徑;空氣-水蒸氣混合氣化綜合了兩者的優(yōu)點(diǎn),可以更好地提高燃?xì)獾臒嶂怠?/p>

3.2固態(tài)成型

秸稈直燃發(fā)電曾是國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策大力扶持的項(xiàng)目,但由于運(yùn)輸儲(chǔ)存成本高且秸稈產(chǎn)出存在季節(jié)性差異,秸稈發(fā)電廠一直處于虧損狀態(tài),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益兩缺。

秸稈固態(tài)成型是將松散的秸稈收集后,經(jīng)粉碎、擠壓成易運(yùn)輸儲(chǔ)存的形狀,體積僅為原來(lái)的1/10,其中,棒狀和顆粒狀較為常見(jiàn)。秸稈固態(tài)成型并非想象中簡(jiǎn)單地粉碎后擠壓成型,需要注意秸稈的濕度、粉碎顆粒大小、擠壓密度等,不同的濕度、密度對(duì)其使用效率均會(huì)產(chǎn)生一定的影響,且不同作物的秸稈技術(shù)工藝略有不同。研究表明,秸稈生物質(zhì)固態(tài)燃料燃燒后排放的煙塵濃度低,有害氣體排放量比煤炭少,熱效率可提高7.0%,節(jié)約能源約10.0%[6]。

此外,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)可再生潔凈能源實(shí)驗(yàn)室將秸稈熱解液化再加工后轉(zhuǎn)化為生物油,轉(zhuǎn)化率在50.0%以上。生物油可作為燃料直接在燃油鍋爐和工業(yè)窯爐中燃燒使用,精制提煉后可作為車用燃料使用,替代柴油和重油,提供同樣的熱量,價(jià)格分別相當(dāng)于柴油和重油現(xiàn)有價(jià)格的43.2%和63.1%。

從發(fā)展的角度看,秸稈生物質(zhì)燃料可以減輕燃燒煤炭造成的環(huán)境污染,緩解能源短缺問(wèn)題,且有助于國(guó)家秸稈禁燃政策的實(shí)施和推廣,“以用促禁”。雖然現(xiàn)在生物質(zhì)燃料的生產(chǎn)仍存在很多問(wèn)題,但不可否認(rèn)其具有廣闊的應(yīng)用前景。

4培育食用菌

雖然秸稈再循環(huán)途徑多樣,但數(shù)據(jù)顯示,仍有近1/5的秸稈資源未被充分利用。近年來(lái),隨著人們對(duì)膳食結(jié)構(gòu)認(rèn)知的成熟,食用菌行業(yè)快速發(fā)展,逐漸呈現(xiàn)出食用菌供不應(yīng)求的現(xiàn)象,常見(jiàn)的食用菌栽培多用棉籽殼。我國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó),秸稈儲(chǔ)量豐富,若將秸稈作為培養(yǎng)基發(fā)酵培育木耳、香菇等食用菌,不僅可以豐富秸稈的用途,滿足人們的膳食需求,獲得較高的經(jīng)濟(jì)效益,使用后的培養(yǎng)基還可作為優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥還田,完善了秸稈高效循環(huán)利用途徑。該項(xiàng)技術(shù)操作簡(jiǎn)單、周期短、經(jīng)濟(jì)效益高且污染小。由于菌種培育對(duì)氣候環(huán)境的要求較高,培育食用菌需注意因地制宜,保證適用性。

現(xiàn)在我國(guó)利用秸稈培育食用菌的技術(shù)已處于領(lǐng)先水平,但代表性產(chǎn)業(yè)較少,這也意味著市場(chǎng)前景廣闊。未來(lái)秸稈培養(yǎng)基培育食用菌的主要問(wèn)題集中在篩選高產(chǎn)型、廣溫型和抗逆型菌種,優(yōu)化秸稈培養(yǎng)基配方以及實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)3個(gè)方面。

5發(fā)電

秸稈作物在生長(zhǎng)時(shí)會(huì)吸收大氣中的CO2,燃燒時(shí)釋放的CO2再次被吸收,不會(huì)導(dǎo)致大氣CO2含量升高,即所謂的零排碳量。在第四次工業(yè)革命“低碳經(jīng)濟(jì)”的大趨勢(shì)下,將秸稈燃燒時(shí)的熱能轉(zhuǎn)化用于發(fā)電是一種新型發(fā)電技術(shù),緩解了化石燃料資源短缺的問(wèn)題,減輕了我國(guó)的用電壓力。秸稈燃燒后形成的草木灰內(nèi)含有豐富的鉀、磷、鈣等微量元素,是極佳的肥料。當(dāng)前,利用秸稈發(fā)電的方式主要有直燃發(fā)電、混燃發(fā)電和熱解氣化發(fā)電3種。直燃發(fā)電是將秸稈直接燃燒,把熱能轉(zhuǎn)化為電能,可有效降低CO2和SO2的排放量,是較為環(huán)保的發(fā)電方式,但秸稈燃燒的熱值較低;混燃發(fā)電是將秸稈和煤炭等化石能源混合燃燒,大大提高了秸稈的利用率,且煤炭燃燒產(chǎn)生的SO2可吸附在秸稈顆粒上,也有很好的環(huán)保效益;相比于直燃發(fā)電和混燃發(fā)電,熱解氣化發(fā)電能耗低、產(chǎn)能高且排碳量較低,是當(dāng)前研究的主要方向[7]。

在我國(guó)采用一家一戶農(nóng)耕制的地區(qū),收購(gòu)秸稈的工作較為煩瑣,且秸稈的運(yùn)輸和儲(chǔ)存都未找到最適方式。此外,秸稈燃燒生成的堿性物質(zhì)會(huì)降低灰渣中有效微量營(yíng)養(yǎng)元素的含量。由于收購(gòu)來(lái)源不同,雜質(zhì)含量較多且不確定,灰渣處理也存在一定的困難。堿性物質(zhì)還會(huì)使燃燒機(jī)組的脫硝催化劑失活,影響工作效率。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度看,秸稈發(fā)電是一個(gè)新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),若能加以國(guó)家相關(guān)政策的扶持和推動(dòng),統(tǒng)一收購(gòu),解決相關(guān)技術(shù)難題,并針對(duì)秸稈燃燒的特點(diǎn)自主研發(fā)新的機(jī)械設(shè)備,積極探索核心技術(shù),可有效推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,進(jìn)一步促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

6結(jié)語(yǔ)

秸稈生物質(zhì)循環(huán)再利用的途徑有很多,但每種再利用方式都存在一些尚未解決的難題。不可否認(rèn)的是,秸稈再利用有著巨大的潛力和環(huán)保節(jié)能等優(yōu)勢(shì),相信不久的將來(lái),相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)會(huì)更加成熟和規(guī)范。

[參考文獻(xiàn)]

[1]李綱,朱玉芳,王宗娟,等.玉米秸稈生物質(zhì)高效循環(huán)利用模式研究與開(kāi)發(fā)[EB/OL].(2012-11-14)[2022-08-20].https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=SNAD&dbname=SNAD&filename=SNAD000001553170&uniplatform=NZKPT&v=TjRX_0fSS4shbnjIeYnQbkgmJKWvZ5T7aLsVEl160I5MoTL0l8fVrwrVVd4QJzQfgLmU9mVzfF4%3d.

[2]班贏紅.小麥秸稈覆蓋還田技術(shù)試驗(yàn)研究初報(bào)[J].農(nóng)業(yè)科技與信息,2005(9):45-46.

[3]趙凌霄,姜麗娜,馬建輝,等.秸稈過(guò)腹還田配施氮肥對(duì)小麥-玉米周年產(chǎn)量及土壤理化性質(zhì)的影響[J].河南農(nóng)業(yè)科學(xué),2020(11):26-36.

[4]李金懷,蒲小東,魏世清,等.玉米秸稈干發(fā)酵產(chǎn)沼氣的影響因子優(yōu)化[J].貴州農(nóng)業(yè)科學(xué),2021(9):130-136.

[5]喬瑋,任征然,熊林鵬,等.通入外源氫提高秸稈發(fā)酵沼氣中甲烷濃度的研究[J].高校化學(xué)工程學(xué)報(bào),2019(3):628-635.

[6]王穎,趙言文,丁美,等.江蘇省秸稈資源利用現(xiàn)狀及多層次利用模式探討[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2010(4):393-396.

[7]叢宏斌,趙立欣,孟海波,等.農(nóng)林廢棄物高效循環(huán)利用模式與效益分析[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2019(10):199-204. |