|

張榮成,李秀金

(北京化工大學環境工程系,北京100029)

摘要:利用作物秸稈生產可再生能源是解決秸稈環境污染和開辟新的能量資源的重要途徑之一。作物秸稈能源轉化技術主要有熱解氣化、厭氧消化、液化、乙醇化、直接燃燒和固化等。簡要介紹了我國作物秸稈的資源量及利用現狀,著重對國內外作物秸稈能源轉化技術的發展、研究現狀及工業化應用情況進行了詳細介紹。通過對各技術特點和存在問題的分析,探討了未來發展趨勢。建議加強作物秸稈液化與乙醇化技術的系統性研究以及工藝過程的開發。

目前,現代社會賴以生存與發展的化石能源正日漸枯竭,已成為制約未來社會發展的潛在危機。開發清潔可再生生物質能是解決能源危機、減少環境污染、走可持續發展道路的重要途徑之一。為此,自20世紀70年代以來,工業發達國家對生物質能開展了許多研究,如日本的“陽光計劃”、美國的“能源農場”和巴西的“酒精能源計劃”等。

我國是一個能源短缺的國家,也是生物質資源大國。其中,作物秸稈就是最大的生物質資源之一,占我國生物質資源總量的近一半。因此,利用現代技術將作物秸稈轉化為高效、潔凈、方便的高品位能源,對緩解我國常規能源緊張狀況,促進社會經濟的可持續發展和生態環境的改善都具有重要意義。

1我國作物秸稈的產生和利用現狀

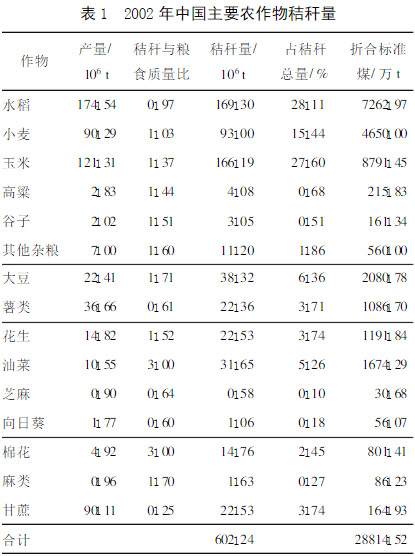

作物秸稈通常指小麥、水稻、玉米、薯類、油料、棉花、甘蔗和其他農作物收獲籽實后的廢棄物。我國是世界上最大的農業國,也是秸稈資源最為豐富的國家之一。2002年,我國各類農作物秸稈的資源量及分布情況如表1所示。

目前,我國農作物秸稈主要用于農村生活用能(約占45%)、飼料、秸稈還田、造紙原料等,秸稈利用率約為60%。其余大部分秸稈轉向露天燃燒而造成了嚴重的環境問題,燃燒排放的CO2屬溫室氣體,排放的煙霧直接影響了民航、鐵路、高速公路的正常運營,還導致了火災的發生。據統計,黑龍江省每年有近3000萬t的秸桿被焚燒,折算損失的化肥價值高達5.8億元。因此,研究開發作物秸稈利用技術是非常急迫的。

2國內外作物秸稈能源轉化技術研究進展

作物秸稈能源轉化技術大體可分為直接燃燒技術、熱解氣化技術、液化技術、厭氧消化技術和固化技術等。下面就這5種技術的發展、特點和研究進展情況進行評析。

2.1熱解氣化技術

自20世紀70年代起,美國開始研究以城市生活垃圾、木材、秸稈為原料的熱解回收能量技術。熱解氣化所得可燃氣可直接燃燒,用于供暖、做飯、城市煤氣和燃氣發電。歐、美國家生物質氣化發電技術處于領先水平,美國總裝機容量已達9×103MW,單機容量達10~25MW,預計2020年將達3×105MW;丹麥建有許多小型的利用木材和秸稈的氣化爐,用于家庭冬季供暖;瑞典能源中心采用生物質氣化和聯合循環發電等先進技術在巴西建立了一座裝機容量為20~30MW的蔗渣發電系統。

1980年后,我國在南方地區開始利用豐富的稻殼資源發電,每臺發電機組容量為60~160kW,共有92套裝置在運行。1992年,肖喬梓和南方開發了以秸稈、谷物皮核、雜草、樹枝葉、木屑等為原料的中試規模燃氣廠,通過熱解氣化生產可燃氣、焦油和其他化工產品。山東等地還開發出了以作物秸稈為原料的熱解氣化裝置,可用于農戶或村級規模的用戶。在農業部支持下,我國在山東、四川等地建立了相當數量的村級規模的氣化站,實現了以村為單位的集中供氣。四川省農業機械研究所(現四川省農業機械研究設計院)研制的設備還出口到了埃及等國家。我國小型熱解氣化技術已比較成熟,但熱解氣化裝置的質量還較差,大型熱解氣化技術與國外還有一定的差距。

熱解氣化技術存在的主要問題是燃氣熱值低、焦油量多、需要較高的溫度,導致熱能利用效率低、投入產出效益差,對管理的要求也較高;此外,焦油的處理和利用、可燃氣的燃氣裝置和發電裝置的研究等也是需要解決的重要問題。

2.2厭氧消化技術

我國是世界上開展沼氣技術研究最早的國家之一。至1996年底,全國建有沼氣池的農戶在600萬戶以上,建成大中型沼氣池460多座。僅大中型沼氣池年處理有機廢物就達3000萬t左右,其中主要是動物糞便和作物秸稈。

目前,厭氧消化技術主要向如下幾方面發展:一是大型化、工業化;二是開發以作物秸稈為“主”原料的厭氧消化技術;三是沼氣的工業化應用。我國小型戶用沼氣技術已相當成熟,無論在技術上還是在推廣使用上,在國際上都處于領先地位,但大中型沼氣項目比較少,無法適應工業化的需求。

北京化工大學在農業部的支持下,在山東省泰安市建立了我國也是世界上第一個以作物秸稈為“主”原料的大規模厭氧消化裝置。建設9個反應器,總反應體積450m3,年可消耗玉米秸288t、牛糞360t,其中玉米秸的使用量占干物質總量的60%以上。年可生產沼氣69.20m3,可為全村180戶農戶提供生活用能,同時還可生產出104t的有機肥料。該項目在技術上有2個重要突破:一是對難生物降解的玉米秸進行化學預處理,明顯提高了玉米秸的可厭氧消化性;二是利用太陽能加熱反應器,提高消化溫度和效率,使得反應器在春、秋季可實現中溫消化,在夏季可實現高溫消化。結果顯示,與一般的厭氧消化系統相比,該系統的消化效率和產氣量可提高1倍以上。

2.3液化技術

最早從事生物質液化技術研究的是美國礦物局匹茲堡能源研究中心(Pittsburgh Energy Research Cen-ter of U.S.Bureauof Mines),在350e、高壓CO條件下,以碳酸鈉為催化劑,把木屑轉化成了重油。近年來,歐洲等國在生物質液化技術方面開展了大量的研究。其中,德國在此方面處于較高的研究水平,如德國的Choren工業公司于2002年在Freigerg建立了一個大型的生物質液化示范工廠,使用的原料主要是木屑和秸稈。該工廠已生產出高品質的生物燃油,已達車用燃油要求,生產成本已接近同熱值的化石燃料。

目前,有關液化技術的研究主要集中在如何提高液化產物收率,尋求高效精制技術,降低運行成本,實現產物的綜合利用和工業化生產等方面。Lappas等采用循環流化床反應器對木質素類生物質進行快速直接液化,發現在生物質中加入一定比例的二氧化硅和ZSM-5后,生物質能有效地被催化裂解成液體產物,液體產物的收率高達70%以上;同時該技術與常規液化技術相比,液體中有機物的含量明顯提高,而副產物水、焦炭和氣體產物的比例明顯降低。

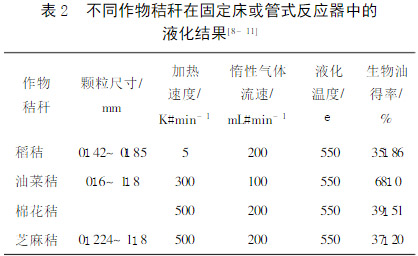

作物秸稈的種類不同,其物理結構和化學組成差別很大,液化過程參數和效果也有很大的差異(見表2)。由表2可知,油菜秸的生物油收率較高(68.0%),麥秸的只有27.4%,兩者差別很大。

在液化工藝參數研究方面,土耳其Demir-bas采用高溫分解、液化、超臨界液體萃取和催化技術制取“生物油”。結果表明,使用催化劑和溶劑(或混合溶劑)萃取,能有效提高生物油收率;催化劑能顯著提高液體產物的收率,NaOH、Na2CO3和K2CO3是對液化過程最有效的催化劑;較適宜的反應溫度為498~820K。并且證明:制取的生物燃油中加入10%的乙醇,辛烷值可提高8%,而產生的氣體量卻很少。Onay和KoÔkar通過實驗證明,適宜的加熱速度、液化溫度、顆粒尺寸、惰性氣體流速以及通入方式能提高油菜秸的產物收率并改變其化學組成。研究還發現:在液化過程中通入蒸汽以維持適宜的液化壓力能提高生物油的收率,液體產物可做為燃油和化學原料使用;作物秸稈灰分中堿金屬、堿土金屬(K、Na、Ca、Mg)和過渡金屬(Fe、Zn)等的存在,會增加液體產物中甲酸、乙酸等酸的含量和低分子質量組分,降低生物油收率而增加焦炭與氣體的生成量;麥秸含水量增加也能提高生物油收率,降低液化溫度。

我國開展作物秸稈液化技術的研究起步較晚。張全國等利用玉米秸液化技術制得生物焦油,它是由烴類、酚類、酸類、醛類、酯類等多種有機成分組成的混合物。蒸餾所得140~200e輕質餾出物,各方面性能指標與車用柴油相近,可做為發動機燃料的替代品;而200e以上重質餾出物可進一步加工制造焦油抗聚劑、抗氧劑、工業雜酚和生物瀝青增塑劑等化學品。2004年,Song等利用熱重分析法對玉米秸液化技術進行了深入研究,發現碳酸鈉對液化過程有明顯的促進作用。當碳酸鈉加入量高于1.0%時,液化的活化能隨之降低,差熱重量分析(DTG)曲線由2個峰變為1個峰;在3mL/min水溶劑與25MPa壓力下對玉米秸進行液化時,其液化率可達95%以上,生物油的收率可提高到47.2%。徐保江等開發了作物秸稈液化制生物油旋轉錐式生物質熱解系統,該模型可為所需固體滯留期設計出適宜的反應器錐角、結構尺寸、熱載體、粒徑等工藝參數,提高了生物質油的收率和液化反應器的設計能力。

間接液化與直接液化相比,該技術還不成熟,成本偏高。現正開發的等離子體氣化技術可制得高品位合成氣,提高了資源利用率,為間接液化技術提供了良好的發展前景。目前國內外對合成氣制備燃料都進行了大量的研究,如丹麥Tops<e、美國APC和日本鋼管公司等開展了合成氣制備二甲醚的研究,研究規模在50~500kg/d不等。中國科學院廣州能源研究所根據對生物質間接液化合成二甲醚燃料工藝的探索性試驗結果,提出了生物質間接液化的工藝路線設想。浙江大學催化研究所采用固定床催化反應器,在自行研制的銅催化劑上,進行了半水煤氣合成二甲醚的研究,結果CO的單程轉化率可達到83%,二甲醚和甲醇的選擇性約為95%,并建立了5t/d的工業化示范裝置,為我國開展間接液化技術研究積累了寶貴經驗。

我國在作物秸稈液化技術方面的研究進展緩慢,主要是因為研究以單項技術為主,缺乏系統性,與歐、美等國相比還有較大差距。特別是在高效反應器研發、工藝參數優化、液化產物精制以及生物燃油對發動機性能的影響等方面存在明顯差距,同時我國也未見商業化應用報道。

2.4乙醇化技術

乙醇可以通過含糖、淀粉或纖維素的生物質發酵過程得到,但以作物秸稈為原料生產乙醇的技術難度就大多了,主要的解決方法是對作物秸稈進行各種處理,以提高纖維素酶的水解效率。一個最有希望的途徑是,通過基因工程技術培養出能產生高效纖維素水解酶的生物新菌種。

盡管以作物秸稈為原料生產乙醇還有很大的難度,但國內外在此方面還是進行了很多的研究。在美國環保署的支持下,2001年在加州建立了一個大型的以作物秸稈為原料生產乙醇的示范工廠,以評價這種技術和工藝的經濟性和應用的可行性。中國農業大學也正進行秸稈生產乙醇的探索性研究。可以預見,在纖維素水解酶獲得突破時,以作物秸稈為原料生產乙醇技術投入實用的時間就不會太遠。

2.5固化技術

目前,作物秸稈的一個最大用途是用作農村炊事和取暖等生活用能。據統計,我國每年直接燃燒的作物秸稈和薪柴約合2億t標煤,爐灶燃燒效率只有18%左右,通常每個農戶1年要燒掉8t左右秸稈,可見能源浪費是很大的。通過固化處理可以解決此問題。

Zubac等利用含纖維素與木質素的作物秸稈加工成煤磚,可直接作為燃料或生活用能。采用該技術可將秸稈加工成高密度燃料棒或顆粒,比傳統的直接燃燒的效率高數倍,其燃燒方式、熱值與煤炭接近,基本屬無污染物排放的高品位清潔能源,并且儲存、運輸和使用也非常方便。由秸稈加工成的高密度燃料棒或顆粒還可進一步加工成炭棒,既可作為燃料直接使用,也可用于其他方面,使用面更廣,利用價值更高。

3結語

我國是世界上最大的農業國家,作物秸稈資源非常豐富,以作物秸稈為原料生產生物能源是解決其環境污染和實現資源化利用的重要途徑。各種轉化技術各有特點,應根據我國以及我國不同地區的情況加以研究和應用。目前,厭氧消化和固化技術比較成熟,有較大的推廣空間;熱解氣化技術也比較成熟,但應用效果并不理想;由于液體燃料的優點,秸稈液化和乙醇化技術在未來會有較大的吸引力,一旦在技術上獲得突破,將具有非常重要的意義。 |